[報告]「ぼうさいこくたい2025 in 新潟」でみちびきに関する講演会

日本最大級の防災イベント「防災推進国民大会(通称:ぼうさいこくたい)」が2025年9月6~7日の2日間、新潟県新潟市の朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで開催されました。第10回となる今回は「語り合い・支え合い~新潟からオールジャパンで進める防災・減災~」をテーマとして産学官民の関係者が日頃から取り組んでいる防災活動を発表し、交流を行いました。

内閣府宇宙開発戦略推進事務局は初日である9月6日のセッション「宇宙からの防災・減災を目指す ~リモートセンシング、準天頂衛星システムの積極的な活用~」を主催して、みちびきや地球観測衛星等の人工衛星によるサービスを活用した防災や減災、災害復旧などの取り組みについて専門家が発表や議論を行いました。この模様をアーカイブ配信にてご紹介します。

・日時(場所):9月6日(土)10:30~12:00(2階 中会議室 201A)

・主催:内閣府宇宙開発戦略推進事務局

・登壇者:

三上建治(内閣府宇宙開発戦略推進事務局 参事官/準天頂衛星システム戦略室長)

和田弘人(内閣府宇宙開発戦略推進事務局 準天頂衛星システム戦略室 企画官)

嶋津恵子(事業創造大学院大学 教授/開志創造大学 情報デザイン学部 教授)

川北史朗(JAXA 第一宇宙技術部門 衛星利用運用センター 技術領域主幹)

外山茂浩(長岡工業高等専門学校 副校長(教務主事)、電子制御工学科 教授)

鈴木弘二(株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 上席理事/アジア防災センター プロジェクトディレクター)

- ▼宇宙からの防災・減災を目指す ~リモートセンシング、準天頂衛星システムの積極的な活用~

- ・防災分野でのリモセン活用&リモセンに関する政府動向(内閣府 三上参事官)

- ・JAXAが取り組む防災活動の紹介(JAXA 川北氏)

- ・みちびきの防災分野への活用可能性について(内閣府 和田企画官)

- ・災害危機通報を中心とした実証実例紹介(事業創造大学院大学 嶋津教授)

- ・アイディアソンの実例紹介(長岡高専 外山教授)

- ・パネルディスカッション

- ▼準天頂衛星システム(QZSS)の利活用による減災技術の国内外の取り組み

- ・基調講演(内閣府 三上参事官)

- ・基調講演(OC Global 鈴木氏)

- ・新潟県 ドローン利用災害実証状況の把握(トップライズ 廣島氏)

冒頭、内閣府宇宙開発戦略推進事務局 準天頂衛星システム戦略室の和田弘人企画官が、リモートセンシングや衛星測位、衛星からのメッセージ配信など人工衛星を利用した宇宙サービスが災害時や災害復興時の状況把握や対応判断に必要な情報と親和性が高い点を周知し、多方面で活用機会を検討するきっかけを提供することが目的であると説明し、セッションがスタートしました。

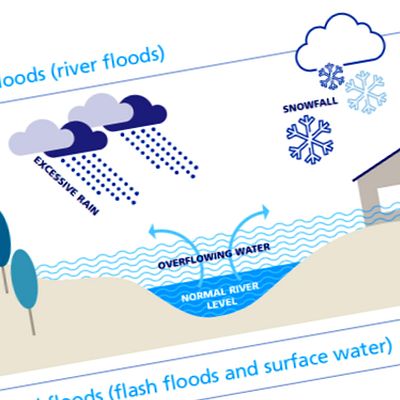

最初に内閣府宇宙開発戦略推進事務局の三上建治参事官(準天頂衛星システム戦略室長)が、防災分野でのリモートセンシングの活用とリモートセンシングに関する政府動向を説明しました。地球観測衛星のデータは大規模な災害が発生した時に速やかに被災状況を把握することができ、CO2等の排出・吸収状況を観測するなど地球温暖化対策への貢献も期待されます。三上参事官は、リモートセンシングのデータは近年オープンになりつつあり、測位衛星や通信・放送衛星と組み合わせることで社会に役立てるためにも、宇宙データを活用して世の中を良くしていきたいという挑戦者を応援していくと語りました。

防災分野でリモートセンシングを測位衛星や通信・放送衛星と組み合わせる

講演の様子

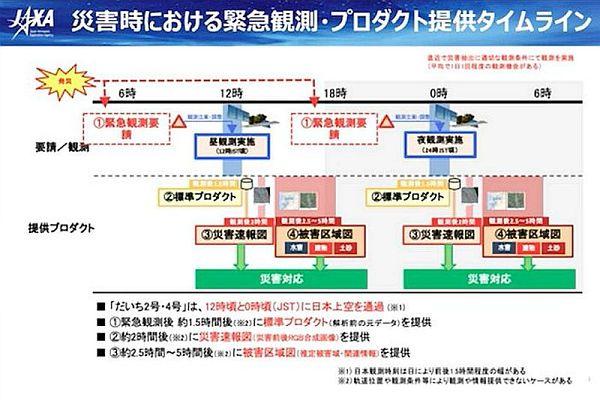

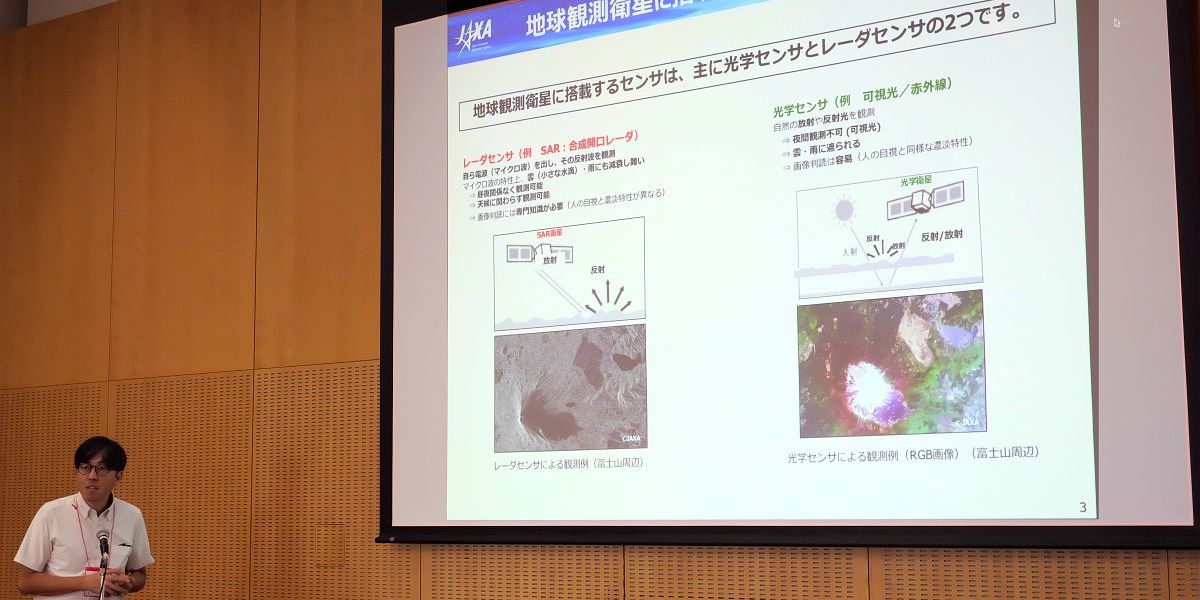

次に宇宙航空研究開発機構(JAXA)第一宇宙技術部門 衛星利用運用センターの川北史郎氏が登壇し、JAXAが取り組むリモートセンシングを活用した防災活動を紹介しました。川北氏はJAXAが運用する陸域観測技術衛星「だいち(ALOS)」を紹介し、現在運用されているALOSシリーズ(2号・4号)を活用して災害時に被害の状況を緊急観測するための防災利用実証の概要や防災関連機関との連携体制を説明しました。さらにALOSの観測データを活用した浸水被害域や建物被害の自動抽出、津波浸水被害域の推定などの取り組みも紹介しました。

「だいち」を活用して災害時に被害状況を緊急観測する仕組み

講演の様子

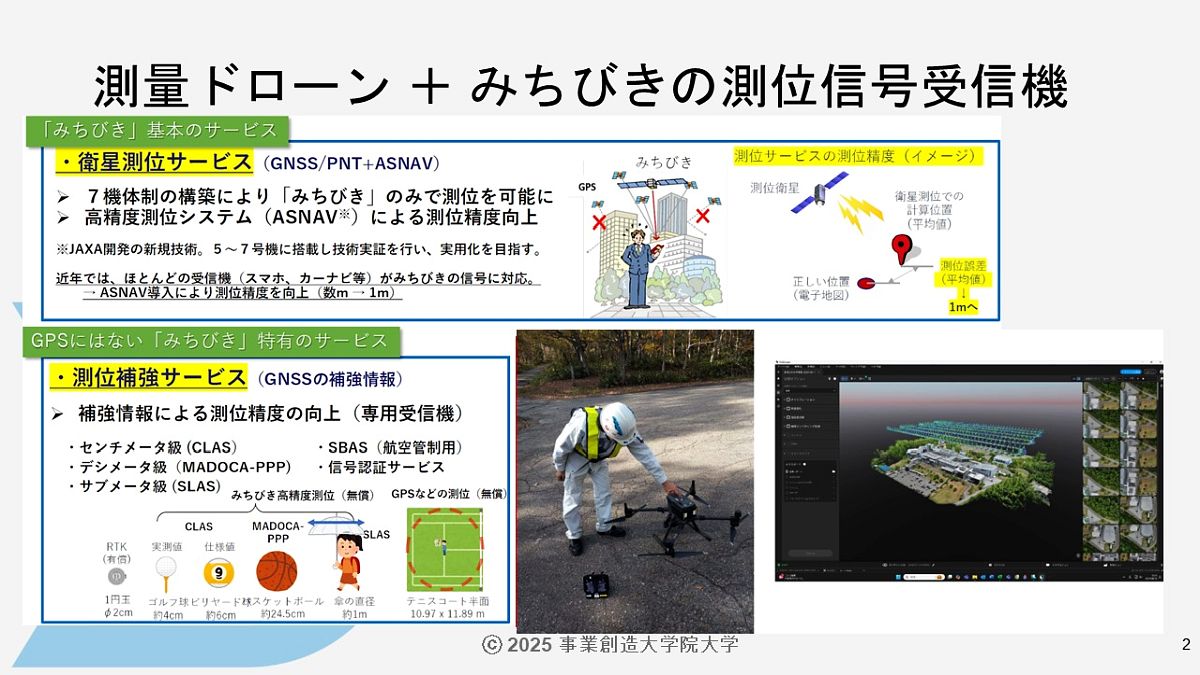

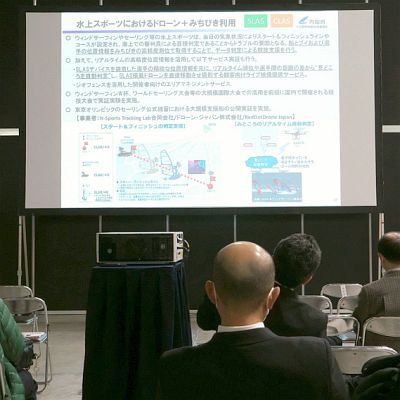

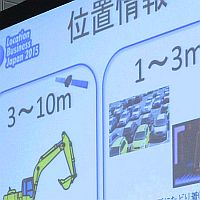

続いて内閣府宇宙開発戦略推進事務局の和田企画官が、みちびきの防災分野への活用可能性について講演しました。和田企画官はみちびきのメリットとして、災害発生後の応急・復旧時において地上の通信設備の状況に左右されず、一人一人が宇宙からのデータを直接受信できることで被災地でも使える点を挙げました。例えば被災地でドローンの自律飛行による支援物資の輸送やインフラ復旧を行うには高精度な位置情報が必要であり、二次災害を防ぐには災害リスク情報の伝達も必要となります。みちびきであれば地上の通信設備を介さずにこれらの作業をサポートできるとして、災害時に上手く活用するためにも平常時からシステムに組み込んで活用することが必要だとしました。その一例としてSLAS(サブメータ級測位補強サービス)を活用した「水道メーターナビゲーションシステム」(KIS株式会社)や、CLAS(センチメータ級測位補強サービス)に対応したスマートフォン一体型受信機「LRTK Phone 4C」(レフィクシア株式会社)を紹介しました。

防災分野でみちびきを活用するメリット

新潟市にある事業創造大学院大学の嶋津恵子教授は、みちびきの災危通報(災害・危機管理通報サービス)を中心とした実証実例を紹介しました。嶋津教授は東日本大震災で救命率が低かった原因の一つに通信の断線を挙げ、防災行政無線の中継局が被害を受けた際にみちびきによる中継のフォールバック化が有効であるとして、発災直後の減災にみちびきのメッセージサービスが強力に貢献できるとの期待を寄せました。みちびきのメッセージサービスを活用した実証事例として、被災者の居場所によって避難指示を変える実験や、時刻によって到達する災害が変わる場合に通報内容も変える実験などを紹介しました。

災害時にみちびきによる中継に切り替えるフォールバック化を提案

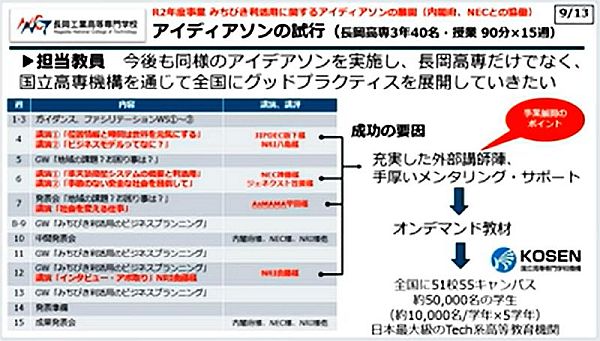

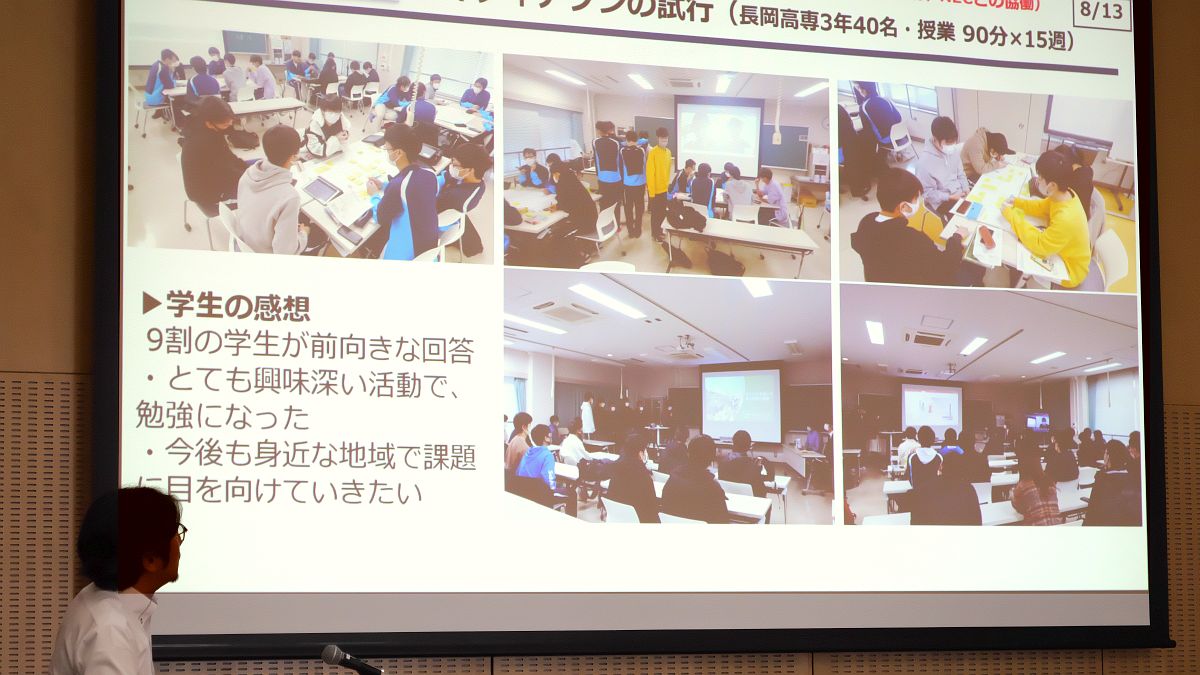

新潟県長岡市の長岡工業高等専門学校(長岡高専)で副校長(教務主事)を務める外山茂浩教授は、みちびきの利活用を検討するアイディアソンの実践事例を紹介しました。同校では2020年度にアイディアソンを試行し、3年生40名に対して90分授業を15週実施してワークショップやグループワークによるビジネスプランニングの検討、成果発表などを行いました。その結果、みちびきを活用したスキーの遭難事故対策や大雪時に除雪と混雑の状況が分かるマップなどのアイディアが創出されました。長岡高専は、この取り組みを全国に広げるために2021~22年度にかけてオンデマンド教材を作成し、2023~24年度に教材を全国に展開しました。

オンデマンド教材を作成して全国に展開

講演の様子

ファシリテーターを努めた鈴木氏

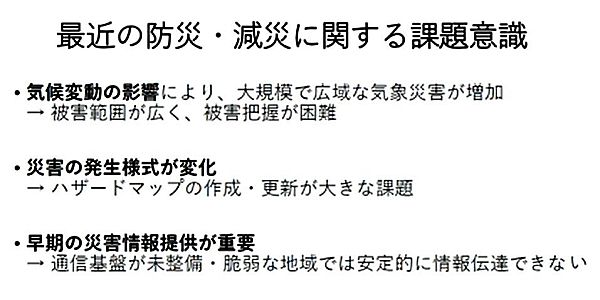

講演後のパネルディスカッションには、内閣府の三上参事官、JAXA川北氏、事業創造大学院大学の嶋津教授、長岡高専の外山教授の4人がパネリストとなり、株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル(OC Global)上席理事の鈴木弘二氏(一般財団法人アジア防災センター プロジェクトディレクター)をファシリテーターとして、最近の防災・減災に関する課題意識や、防災・減災に関する国内外での宇宙技術活用の可能性、防災分野への実装に向けた取り組みなどをテーマに意見交換を行いました。

防災・減災に関する課題意識を提示して議論

この中で三上参事官は、嶋津教授に対してみちびきの災危通報では大変応援をいただき感謝していると謝辞を述べた上で、「これを知るべき人に知ってもらい、上手く世の中に一斉に展開されて皆さまに使っていただくことが必要であり、そのためにも政府として産学官連携を推進していきたい」と強調しました。

パネルディスカッションの様子

会場で行われたみちびき関連のパネル展示

会場の入口には、みちびき関連のパンフレットやペーパークラフト、SLAS及び災危通報に対応した「ザ・ゴルフウォッチA1 III」(グリーンオン株式会社)が展示されたほか、パネル展示も行われ、講演の聴講者にみちびきに関する情報をご案内しました。

事業創造大学院大学が主催する午後のセッション「準天頂衛星システム(QZSS)の利活用による減災技術の国内外の取り組み」では、同大学の嶋津恵子教授がモデレーターとなり、みちびきの利活用による減災をテーマに講演や議論、実演などを行いました。

事業創造大学院大学の嶋津教授

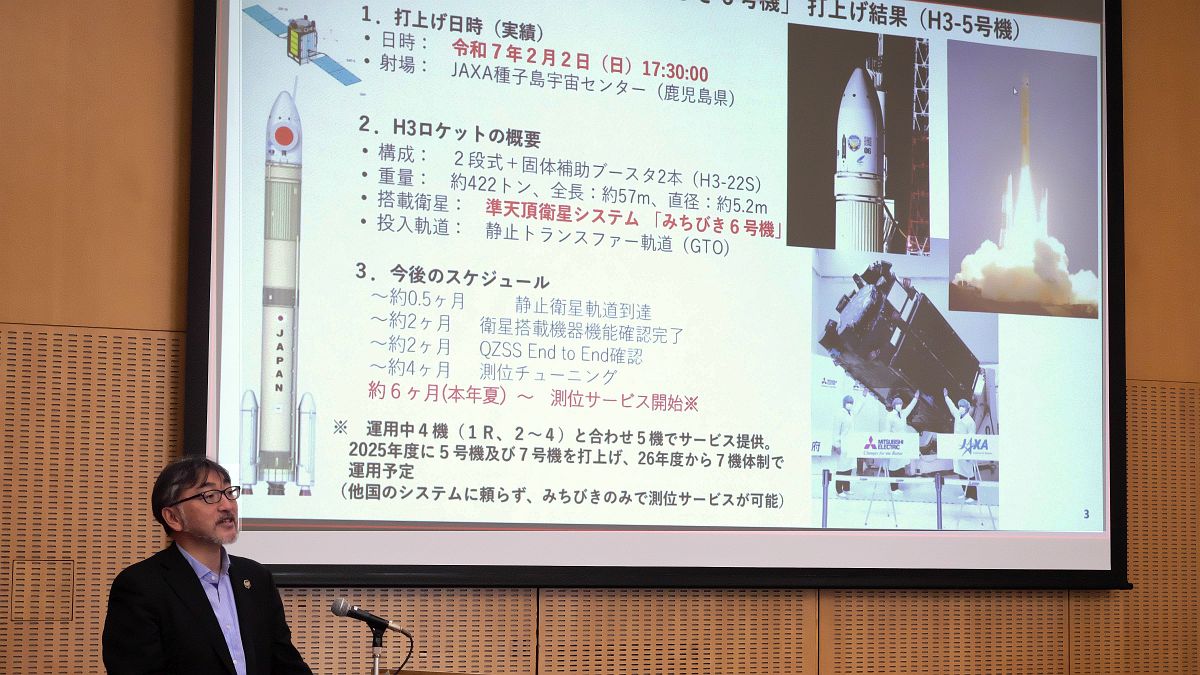

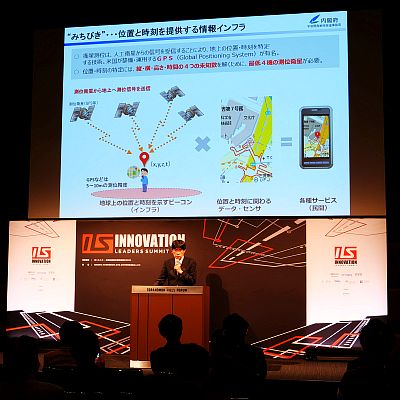

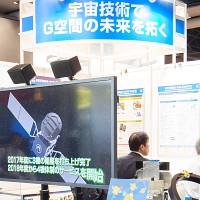

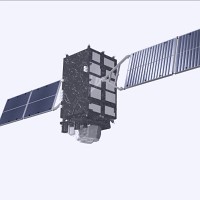

セッションの基調講演は、内閣府宇宙開発戦略推進事務局の三上建治参事官(準天頂衛星システム戦略室長)と株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル(OC Global)上席理事の鈴木弘二氏(一般財団法人アジア防災センター プロジェクトディレクター)の2人が行いました。三上参事官は、冒頭で今年2月に行われたみちびき6号機の打上げを報告すると共に、みちびきの特徴と災害時利用について解説しました。2026年度から7機体制の運用となるみちびきは、他国のシステムに頼らず、みちびきだけでの測位サービスが可能となります。災害時には、位置情報を提供することで避難先やルート探索、救助救援の指揮など意思決定に貢献するほか、災危通報を受信できるスマートウォッチが販売されており、アジアやオセアニアなど海外にも配信が可能である点などを紹介しました。

みちびき6号機の打上げ結果を報告した

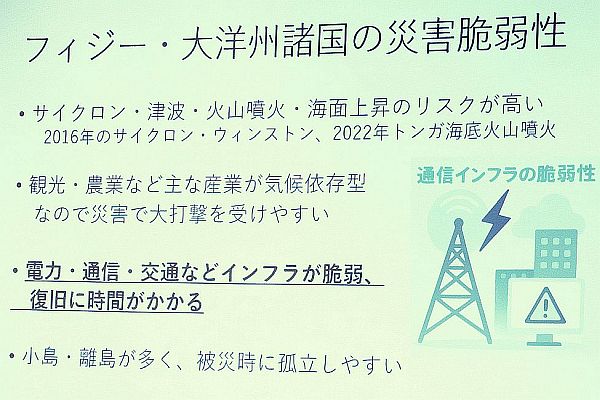

続いてOC Globalの鈴木氏が、みちびきの災害時利用に対するアジアと南太平洋諸国の期待について講演しました。フィジー・大洋州諸国はサイクロンや津波、火山噴火、海面上昇のリスクが高く、観光・農業など主な産業が気候依存型であるため災害で大打撃を受けやすい環境にあります。小島・離島が多く、被災時に孤立しやすいにも関わらず、インフラが脆弱で復旧に時間がかかり、ハザードマップやリスクデータの整備も不足しています。鈴木氏は、これらの地域では通信環境が弱く、代替手段が十分に整備されておらず、情報の流れが途絶するリスクが多いため、みちびきによる「途絶しない通信」への期待が大きいと述べ、みちびきの高精度測位により災害リスクを可視化することでリスクデータ・ハザードマップ整備への貢献に期待が寄せられている状況を解説しました。

南太平洋諸国が災害で大打撃を受けやすい環境にある点を解説

次にドローンを活用して発災直後の状況を把握するサービスを提供する株式会社トップライズの廣島美和子氏が登壇し、同社の取り組みを紹介しました。トップライズは建設コンサルタントや、ドローンや3Dレーザースキャナーを用いた測量などの事業を展開しており、新潟県内8市町村と災害時応援協定を締結して、災害時には被災状況を迅速に把握するためにドローンを活用しています。

嶋津教授と廣島氏は、みちびきの利用による減災事業成長の可能性をテーマに意見交換も行いました。嶋津教授の「もしドローンにみちびきの高精度測位に対応した受信機が装備されたら業務はどのように変わるか?」との問いかけに対し、廣島氏は「現状では高精度測位のために基地局を設置しなければならず作業が大変だが、設置が不要になれば作業も楽になり、効率化を図ることができる」と回答しました。

ドローンにみちびきの高精度測位受信機を備えるメリットを説明した

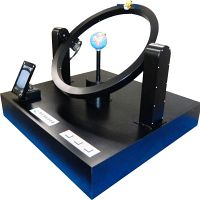

小型ドローンの実演

小型ドローンの操作体験

スマホで「GNSS View」を体験する参加者

その後、参加者を交えて小型ドローンの実演や操作体験を行ったほか、衛星配置表示アプリ「GNSS View」を使ってみちびきの衛星配置を見る方法も紹介しました。閉会の挨拶に立った嶋津教授は、自身が所属する事業創造大学院大学が2026年4月に開志創造大学に名称変更すると述べ、そのタイミングで「みちびきのメッセージサービスを利活用する技術を学修する授業を開講するので、皆さまの応援と協力とお知恵を拝借したく、よろしくお願いいたします」と呼びかけ、セッションは終了しました。

防災関連のパネル展示が並んだ会場内

併催イベントの「にいがた防災産業展」

参照サイト

-

2026年02月09日

2026年02月09日[報告] ILS 2025で「みちびきビジネス交流会」を開催

-

2026年02月02日

2026年02月02日[報告] みちびき7号機の機体公開

-

2025年12月26日

2025年12月26日[告知] G空間EXPO2026でみちびきの展示と講演会

-

2026年01月29日

2026年01月29日[速報] G空間EXPO2026にみちびきブースを出展

-

2026年01月26日

2026年01月26日[報告] GNSS・QZSSロボットカーコンテスト2025を開催

-

2026年01月19日

2026年01月19日[報告] 筑波宇宙センター特別公開にみちびきも参加

-

2026年01月13日

2026年01月13日[報告] NECがみちびきに関するメディア向け説明会を開催

-

2026年01月08日

2026年01月08日[報告] NIHONBASHI SPACE WEEK 2025でみちびきの利活用を紹介

-

2025年11月17日

2025年11月17日[報告] 国土交通省性能評価センターで「空の日」一般公開

-

2025年10月21日

2025年10月21日[告知] 10/30「NIHONBASHI SPACE WEEK 2025」でみちびきセッションを開催

-

2025年10月06日

2025年10月06日[告知] CEATEC 2025でみちびき利活用の講演セッションと展示

-

2025年10月14日

2025年10月14日[速報] CEATEC 2025、幕張メッセで開催中

-

2025年11月26日

2025年11月26日[報告] CEATEC 2025でみちびきに関する講演と展示

-

2025年09月12日

2025年09月12日[告知] 9/24-25に名古屋で開催される第4回ドローンサミットに参加

-

2025年11月11日

2025年11月11日[報告] 名古屋で行われた第4回ドローンサミットに参加

-

2025年09月05日

2025年09月05日[告知]「第7回宇宙開発利用大賞」の募集開始について

-

2025年08月27日

2025年08月27日[告知]「ぼうさいこくたい2025 in 新潟」のご案内

-

2025年07月24日

2025年07月24日[告知] 7/28-29静岡・駿河湾で開催される「海のEXPO」に出展

-

2025年09月01日

2025年09月01日[報告] 静岡市で行われた「海のEXPO」でみちびきの講演と展示

-

2025年07月23日

2025年07月23日[告知] 今年も「イチBizアワード2025」にみちびきが協賛

-

2025年06月23日

2025年06月23日[告知] 8/9秋葉原「トランジスタ技術 エレキ万博2025」にみちびきが参加

-

2025年09月24日

2025年09月24日[報告] エレキ万博2025にみちびきが参加

-

2025年07月03日

2025年07月03日[告知] 7/23~25メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2025に参加

-

2025年08月25日

2025年08月25日[報告] メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2025でみちびきに関する講演

-

2025年07月03日

2025年07月03日[告知] 7/13種子島宇宙センター特別公開にみちびきも参加

-

2025年08月07日

2025年08月07日[報告] 種子島宇宙センター特別公開にみちびきも参加

-

2025年03月27日

2025年03月27日[報告] みちびきの防災分野への活用をテーマにセミナー開催

-

2025年03月18日

2025年03月18日[報告] イチBizアワードで配達員保険システムがみちびき賞を受賞

-

2025年03月03日

2025年03月03日[報告] トランジスタ技術とみちびきコミュニティの共同オフ会を開催

-

2025年01月20日

2025年01月20日[報告] ILS 2024でピッチやブース展示を実施

-

2025年01月16日

2025年01月16日[報告] NIHONBASHI SPACE WEEK 2024でみちびきに関する講演を実施

-

2025年01月08日

2025年01月08日[告知]「G空間EXPO2025」みちびき特別講演会のご案内

-

2025年03月12日

2025年03月12日[報告] G空間EXPO2025でみちびきに関する講演と展示

-

2024年12月09日

2024年12月09日[報告] GNSS・QZSSロボットカーコンテスト2024を開催

-

2024年09月30日

2024年09月30日[告知] 幕張メッセで10/15~18、CEATEC 2024開催

-

2024年10月16日

2024年10月16日[速報] CEATEC 2024を幕張メッセで開催

-

2024年11月25日

2024年11月25日[報告] CEATEC 2024でみちびきに関する講演と展示

-

2024年09月17日

2024年09月17日[告知] 10/1-2に札幌市で開催される第3回ドローンサミットに参加

-

2024年11月18日

2024年11月18日[報告] 第3回ドローンサミットで展示・講演・飛行デモを実施

-

2024年09月12日

2024年09月12日[報告] 三重県尾鷲市でRPD Challenge 2023 Winners Invitation Programを開催

-

2024年08月29日

2024年08月29日[報告] 宇宙・測位ビジネスの新たな可能性を探るみちびきセミナー開催

-

2024年07月17日

2024年07月17日[告知] メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2024に出展

-

2024年07月24日

2024年07月24日[速報] メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2024をビッグサイトで開催中

-

2024年09月09日

2024年09月09日[報告] メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2024でみちびきに関する講演

-

2023年11月29日

2023年11月29日[告知] ILS 2023でみちびきスタートアップピッチを開催

-

2024年01月15日

2024年01月15日[報告] ILS 2023でピッチやブース展示を実施

-

2023年11月22日

2023年11月22日[報告] 国土交通省性能評価センターの一般公開でみちびきや地上局アンテナを紹介

-

2023年10月19日

2023年10月19日[告知]「第6回宇宙開発利用大賞」募集開始のご案内

-

2023年10月16日

2023年10月16日[告知] 11/9開催、みちびきアイデアソンの参加者募集中

-

2023年12月27日

2023年12月27日[報告] みちびきアイデアソンを開催

-

2023年10月06日

2023年10月06日[告知] 今年もロボットカーコンテストを10/22に開催

-

2023年11月27日

2023年11月27日[報告] GNSS・QZSSロボットカーコンテスト2023を開催

-

2023年10月04日

2023年10月04日[告知] CEATEC 2023、10/17~20に幕張メッセで開催

-

2023年10月18日

2023年10月18日[速報] CEATEC 2023を幕張メッセで開催

-

2023年11月13日

2023年11月13日[報告] CEATEC 2023でみちびきに関する講演

-

2023年10月24日

2023年10月24日[告知]「G空間EXPO 2023」ウェビナー及び出展のご案内

-

2023年11月13日

2023年11月13日「みちびきウェビナー ~みちびき利活用最前線 in G空間EXPO 2023~」アーカイブ配信

-

2023年12月11日

2023年12月11日[報告] みちびき、G空間EXPO 2023に出展

-

2023年12月18日

2023年12月18日[報告]「みちびきウェビナー2023」を開催しました

-

2023年10月02日

2023年10月02日[告知] 10/11-13のスマート農業EXPOにみちびきブースを出展

-

2023年11月02日

2023年11月02日[報告] スマート農業EXPOにみちびきブースを出展

-

2023年09月11日

2023年09月11日[告知] 9/29に佐世保の海洋DXカンファレンスで内閣府が基調講演

-

2023年08月31日

2023年08月31日[告知] 9/7-8に長崎で開催されるドローンサミットに内閣府も参加

-

2023年10月05日

2023年10月05日[報告] 長崎のドローンサミットでみちびき対応ドローンのデモや講演を実施

-

2023年08月08日

2023年08月08日[告知] 9/1-2 福島ロボテスフェスタでみちびき展示・デモ・講演を実施

-

2023年09月29日

2023年09月29日[報告] ロボテスフェスタでみちびき対応機器のデモや講演会を実施

-

2023年08月02日

2023年08月02日[告知] 自動車技術会が9/13にみちびき講演会を開催します

-

2023年10月11日

2023年10月11日[報告] 自動車技術会関東支部と共催で「みちびき講演会」を開催

-

2023年06月27日

2023年06月27日[告知] 7/20に「みちびき講演会2023 in 北海道」を開催します

-

2023年09月04日

2023年09月04日[報告] 札幌にて「みちびき講演会2023 in 北海道」を開催

-

2023年05月15日

2023年05月15日「みちびきコミュニティ」2022年度活動報告を公開しました

-

2023年04月05日

2023年04月05日[告知] 4/6に都内でみちびきのサービス開発の可能性探るセッション開催

-

2023年04月24日

2023年04月24日[報告] ベンチャーカフェ東京でみちびきを紹介するピッチを開催

-

2023年02月21日

2023年02月21日[告知] 内閣府とQSSが2/27-28開催のCity-Tech.Tokyoに出展

-

2023年02月27日

2023年02月27日[報告] City-Tech.Tokyoに内閣府とQSSが参加

-

2022年11月17日

2022年11月17日[告知]「G空間EXPO 2022」ウェビナー及び出展のご案内

-

2022年12月19日

2022年12月19日[報告] みちびき、G空間EXPO 2022に出展

-

2023年01月25日

2023年01月25日[報告] みちびきウェビナーを開催しました

-

2022年12月12日

2022年12月12日「みちびきウェビナー ~みちびき利活用最前線 in G空間EXPO 2022~」アーカイブ配信

-

2022年11月14日

2022年11月14日[告知] 第10回ILSで11/29、みちびきスタートアップピッチを開催

-

2022年12月05日

2022年12月05日[報告] 第10回ILSでスタートアップピッチやブース展示を実施

-

2022年10月18日

2022年10月18日[告知] ロボットカーコンテスト2022を10月22日に開催

-

2022年11月07日

2022年11月07日[報告] GNSS・QZSSロボットカーコンテスト2022を開催

-

2022年09月12日

2022年09月12日[告知] 9/28-30の衛星測位・位置情報展(SATEX)に出展

-

2022年10月24日

2022年10月24日[報告] SATEXへブース出展し、みちびき活用事例・製品紹介のセミナーを開催

-

2022年08月25日

2022年08月25日[告知] 9月の福島・ロボテスEXPOでみちびきの展示・デモ・講演を実施

-

2022年10月31日

2022年10月31日[報告] ロボテスEXPOでみちびき対応ドローンやUGVデモ、講演会を実施

-

2022年07月01日

2022年07月01日[告知] 琵琶湖のトライアスロン大会でSLASを活用した実証実験

-

2022年08月19日

2022年08月19日[報告] 琵琶湖のトライアスロン大会でSLASを活用した実証実験を実施

-

2022年06月03日

2022年06月03日[告知] Japan Drone 2022(6/21-23)に出展します

-

2022年06月21日

2022年06月21日[報告] Japan Drone 2022にみちびき展示ブースを出展

-

2022年02月14日

2022年02月14日[報告] SATEXでみちびきの高精度測位に関するセミナーを実施

-

2022年02月02日

2022年02月02日[報告] 衛星測位・位置情報展(SATEX)に出展

-

2021年11月01日

2021年11月01日[告知] 日欧GNSS官民ラウンドテーブルを11/25-26に開催

-

2021年12月15日

2021年12月15日[報告] 第5回日欧GNSS官民ラウンドテーブルを開催

-

2021年12月06日

2021年12月06日[告知] G空間EXPO 2021にブース出展

-

2021年12月07日

2021年12月07日[報告] みちびき、G空間EXPO 2021にブース出展

-

2021年11月22日

2021年11月22日[告知] 今年2回目のみちびきウェビナーを12/10に開催

-

2021年12月24日

2021年12月24日[報告] 今年2回目のみちびきウェビナーを開催しました

-

2021年11月29日

2021年11月29日[報告] GNSS・QZSSロボットカーコンテストをリモート開催

-

2021年10月26日

2021年10月26日[報告] みちびき(準天頂衛星システム)ウェビナーを開催しました

-

2021年09月21日

2021年09月21日[告知]「みちびき(準天頂衛星システム)ウェビナー」を開催

-

2021年09月17日

2021年09月17日[報告] みちびき利用ハッカソン「RPD Challenge 2020」を開催

-

2021年07月14日

2021年07月14日[告知] 7月15~28日の「Society 5.0科学博」でみちびき関連展示

-

2021年06月07日

2021年06月07日[告知] 6月14~16日開催の「Japan Drone 2021」に出展します

-

2021年06月14日

2021年06月14日[報告] Japan Drone 2021にみちびき展示ブースを出展

-

2020年11月10日

2020年11月10日[告知] G空間EXPO 2020で「みちびき講演会」を開催

-

2020年11月30日

2020年11月30日G空間EXPO 2020に特設Webサイト「みちびきショーケース」を開設

-

2020年12月07日

2020年12月07日「みちびき講演会」の録画映像を公開中

-

2020年11月05日

2020年11月05日[報告] SATEX 2020に出展

-

2020年11月19日

2020年11月19日[報告] SATEXでみちびきの高精度測位に関するセミナーを実施

-

2020年09月28日

2020年09月28日[告知] GPS・QZSSロボットカーコンテスト、今年はリモートで開催

-

2020年11月16日

2020年11月16日[報告] GPS・QZSSロボットカーコンテスト2020をリモートで開催

-

2020年02月06日

2020年02月06日[報告] IMO第7回NCSR小委員会でQZSSに関わる審議を実施

-

2019年12月23日

2019年12月23日[報告] G空間EXPO 2019でみちびき講演会を開催

-

2019年11月29日

2019年11月29日[展示] みちびき、G空間EXPO 2019にブース出展

-

2019年10月31日

2019年10月31日[告知] G空間EXPO2019でみちびき講演会を開催

-

2019年09月24日

2019年09月24日[募集] 第4回宇宙開発利用大賞

-

2019年09月13日

2019年09月13日[告知] ロボットカーコンテスト2019、11月3日に開催

-

2019年11月18日

2019年11月18日[報告] GPS・QZSSロボットカーコンテスト2019を開催

-

2019年10月03日

2019年10月03日[告知] CEATEC 2019、10/15~18に幕張メッセで開催

-

2019年09月05日

2019年09月05日[告知] SATEX(衛星測位・位置情報展)2019で展示と講演

-

2019年09月12日

2019年09月12日[報告] 東京ビッグサイト青海展示棟でSATEX 2019を開催

-

2019年06月13日

2019年06月13日[展示] LBJ2019、幕張メッセで6月14日まで開催

-

2019年06月20日

2019年06月20日[講演] LBJ2019で位置情報のスポーツへの活用をテーマにした基調講演

-

2019年06月27日

2019年06月27日[セミナー] NEDOと楽天がLBJ2019でみちびき活用のドローン研究開発を報告

-

2019年05月23日

2019年05月23日[報告] CLAS対応ドローンの自律飛行制御を活用したピンポイント配送の実証

-

2019年04月22日

2019年04月22日[報告] S-NET宇宙利用シンポジウムでみちびき利用の活発な議論

-

2019年04月15日

2019年04月15日[報告] 内閣府と欧州委員会が第4回日欧GNSS官民ラウンドテーブルを開催

-

2019年03月28日

2019年03月28日[報告] ビワイチRIDEでサイクリングイベント運営者支援システムの実証

-

2019年03月14日

2019年03月14日[報告] ジャパン・ドローン2019に展示ブース出展

-

2019年02月07日

2019年02月07日[報告] IMO第6回NCSR小委員会で、みちびきのプレゼンテーションを実施

-

2018年06月25日

2018年06月25日[告知] 第12回ロボットカーコンテスト、11月11日に開催

-

2018年12月10日

2018年12月10日[報告] 第12回「GPS・QZSSロボットカーコンテスト2018」開催

-

2018年11月07日

2018年11月07日[報告] 11月1日、「みちびき」サービス開始記念式典を開催

-

2018年10月22日

2018年10月22日[告知] 11月のG空間EXPO2018で講演会を開催

-

2018年11月15日

2018年11月15日[展示] 開催中のG空間EXPO 2018にみちびきブースを出展

-

2018年12月21日

2018年12月21日[報告] G空間EXPO2018でみちびき講演会を開催

-

2018年10月09日

2018年10月09日[告知] S-NETセミナー・ワークショップ(大阪・福島・仙台・福岡)の開催

-

2018年10月04日

2018年10月04日[報告] 埼玉県蓮田市で「Q-ANPI」実証実験を実施

-

2018年09月25日

2018年09月25日[告知] SATEX(衛星測位・位置情報展)2018で展示協力と講演

-

2018年09月28日

2018年09月28日[速報] 東京ビッグサイトでSATEX2018が開幕

-

2018年10月18日

2018年10月18日[報告] SATEX2018で衛星測位や位置情報利用の講演

-

2018年09月12日

2018年09月12日[告知] メルボルンで第10回マルチGNSSアジアカンファレンスを開催

-

2018年03月31日

2018年03月31日[報告] 「立教小学校 情報科」授業見学レポート(2017年度)

-

2017年04月06日

2017年04月06日[報告] 「立教小学校 情報科」授業見学レポート(2016年度)

-

2016年03月24日

2016年03月24日[報告] 「立教小学校 情報科」授業見学レポート(2015年度)

-

2015年02月23日

2015年02月23日[報告] 「立教小学校 情報科」授業見学レポート(2014年度)

-

2017年12月05日

2017年12月05日[報告] 京都でみちびきを利用した自脱コンバイン(イネ収穫機)の自動走行実験

-

2017年11月16日

2017年11月16日[報告] 和歌山県と高知県で、世界初のQ-ANPI実証実験を実施

-

2017年11月10日

2017年11月10日[告知] 「組込み総合技術展」にみちびきブースを出展

-

2017年11月17日

2017年11月17日[報告] 「組込み総合技術展」にみちびきブースを出展

-

2017年10月30日

2017年10月30日[報告] 北海道でみちびきを利用した農業用トラクターの自動走行実験を実施

-

2017年09月25日

2017年09月25日[告知] G空間EXPO2017で講演会「みちびきGO!GO!GO!GO!」を開催

-

2017年10月17日

2017年10月17日[報告] G空間EXPO2017で準天頂衛星システム講演会を開催

-

2017年10月13日

2017年10月13日[展示] みちびき、G空間EXPO 2017にブース出展

-

2017年10月16日

2017年10月16日[展示] G空間EXPO 2017における測位関連展示

-

2017年08月30日

2017年08月30日[報告] 三菱重工業、みちびき4号機打ち上げロケットのコア機体を公開

-

2017年08月09日

2017年08月09日[報告] みちびき4号機の機体を公開しました

-

2017年07月24日

2017年07月24日[告知] みちびき3号機打ち上げライブ中継

-

2017年06月28日

2017年06月28日[報告] 三菱重工業、みちびき3号機の打上げロケットを公開

-

2017年06月16日

2017年06月16日[報告] みちびき3号機の機体を公開

-

2017年06月05日

2017年06月05日[告知] ロケーションビジネスジャパン2017に出展します

-

2017年06月07日

2017年06月07日[展示] LBJ2017、6月9日まで幕張メッセで開催中

-

2017年06月22日

2017年06月22日[講演] LBJ2017で位置情報に関するスポーツとビジネスの講演

-

2017年06月01日

2017年06月01日[報告] みちびき2号機の打ち上げに成功

-

2017年05月26日

2017年05月26日[告知] みちびき2号機打ち上げライブ中継

-

2017年04月25日

2017年04月25日[報告] 三菱重工業、みちびき2号機打上げロケットのコア機体を公開

-

2017年04月07日

2017年04月07日[報告] みちびき2号機の機体公開を行いました

-

2017年03月10日

2017年03月10日[告知] 今年度の締めくくりとなるS-NET大会を3月21日に開催します

-

2017年04月23日

2017年04月23日[報告] スペース・ニューエコノミー創造ネットワーク(S-NET)大会

-

2017年02月10日

2017年02月10日[告知] 3月のみちびきペーパークラフト教室は、つくばで開催

-

2017年03月10日

2017年03月10日[報告] 第6回ペーパークラフト教室をつくばエキスポセンターで開催

-

2017年02月08日

2017年02月08日[告知] 市川市で2月25日、みちびきペーパークラフト教室を開催

-

2017年03月03日

2017年03月03日[報告] 第5回ペーパークラフト教室を千葉県立現代産業科学館で開催

-

2017年02月16日

2017年02月16日[告知] S-NET第5回分科会を2月24日、沖縄で開催

-

2017年04月29日

2017年04月29日[報告] S-NET第5回分科会(沖縄)

-

2017年02月02日

2017年02月02日[告知] S-NET第4回分科会を2月15日、駐日欧州連合代表部で開催

-

2017年04月29日

2017年04月29日[報告] S-NET第4回分科会(駐日EU代表部)

-

2017年01月25日

2017年01月25日[告知] S-NET第3回分科会を1月31日、東京で開催

-

2017年03月13日

2017年03月13日[報告] S-NET第3回分科会(東京:宇宙×農業)

-

2016年12月28日

2016年12月28日[告知] S-NET第2回分科会を1月19日、和歌山で開催

-

2017年02月27日

2017年02月27日[報告] S-NET第2回分科会(和歌山)

-

2016年12月13日

2016年12月13日[告知] 1月15日、東京・五反田でみちびきペーパークラフト教室

-

2017年01月19日

2017年01月19日[報告] 第4回ペーパークラフト教室を五反田文化センターで開催

-

2016年12月03日

2016年12月03日[告知] S-NET第1回分科会を12月21日、熊本で開催

-

2017年02月15日

2017年02月15日[報告] S-NET第1回分科会(熊本)

-

2016年11月28日

2016年11月28日[報告] 「世界津波の日」に合わせ和歌山県でQ-ANPI実証実験

-

2016年11月11日

2016年11月11日[告知]-1 G空間EXPO2016で講演会「みちびきGO」を開催

-

2016年11月05日

2016年11月05日[告知2] 日本科学未来館で11月26日、みちびきペーパークラフト教室

-

2016年11月25日

2016年11月25日[展示]-1 G空間EXPO 2016、日本科学未来館で開催

-

2016年11月30日

2016年11月30日[展示]-2 G空間EXPO 2016における測位関連展示

-

2016年12月14日

2016年12月14日[報告] 準天頂衛星システム講演会「みちびきGO」

-

2016年12月02日

2016年12月02日[報告] 第3回ペーパークラフト教室を日本科学未来館で開催

-

2016年10月04日

2016年10月04日[告知] 10月29日、群馬・館林市でみちびきペーパークラフト教室

-

2016年11月02日

2016年11月02日[報告] 第2回ペーパークラフト教室を群馬・館林市で開催

-

2016年09月07日

2016年09月07日[告知] 11月に第8回マルチGNSSアジアカンファレンスを開催

-

2016年08月13日

2016年08月13日[告知] 9月19日に日本科学未来館で小学生向けみちびき体験イベント

-

2016年09月20日

2016年09月20日[速報] 日本科学未来館でクレイアニメを制作するみちびき体験イベント

-

2016年09月29日

2016年09月29日[報告] 粘土のみちびきでアニメ制作体験

-

2016年08月10日

2016年08月10日[告知] 8月24日、横浜市でみちびきペーパークラフト教室を開催

-

2016年08月30日

2016年08月30日[速報] 第1回ペーパークラフト教室を横浜市の科学館で開催

-

2016年09月06日

2016年09月06日[報告] 第1回ペーパークラフト教室を横浜市の科学館で開催

-

2016年07月08日

2016年07月08日[報告] 和歌山県海南市でQ-ANPI実証実験を実施

-

2016年06月06日

2016年06月06日[LBJ告知] ロケーションビジネスジャパン2016に出展します

-

2016年06月09日

2016年06月09日[LBJ展示] 6月10日まで幕張メッセで開催中

-

2016年06月20日

2016年06月20日[LBJ講演] スポーツ分野でのロケーションテクノロジー(筑波大・古川氏/慶應大・神武氏)

-

2016年06月22日

2016年06月22日[LBJ講演] みちびきによる観光実証実験結果を報告(NEC村井氏)

-

2016年05月16日

2016年05月16日[WTP告知] ワイヤレス・テクノロジー・パーク2016に出展します

-

2016年05月25日

2016年05月25日[WTP展示] 東京ビッグサイトで5月27日まで開催中

-

2016年06月10日

2016年06月10日[WTP講演](1)マルチGNSSによる測位性能向上に期待(東京海洋大・久保氏)

-

2016年06月13日

2016年06月13日[WTP講演](2)4機体制に向け利活用の議論を推進したい(内閣府・坂部氏)

-

2016年06月15日

2016年06月15日[WTP講演](3)防災・農業・観光などの利用実証を多数実施(SPAC松岡氏)

-

2016年07月12日

2016年07月12日[WTP講演](4)Tokyo2020に向けた位置情報の貢献(東京大・柴崎氏)

-

2016年04月01日

2016年04月01日[告知] European Space Solutions2016 事前説明会のご案内

-

2016年03月25日

2016年03月25日[速報] ジャパン・ドローン2016開催中

-

2016年03月17日

2016年03月17日[告知] ジャパン・ドローン2016に出展します

-

2016年03月26日

2016年03月26日[報告] 第1回宇宙×G空間ワークショップ(和歌山)初日

-

2016年03月29日

2016年03月29日[報告] 第1回宇宙×G空間ワークショップ(和歌山)2日目

-

2016年02月26日

2016年02月26日[告知] 宇宙×G空間ワークショップ、3月4日に福岡で開催

-

2016年04月14日

2016年04月14日[報告] 第2回宇宙×G空間ワークショップ(福岡)

-

2016年04月15日

2016年04月15日[報告] 第3回宇宙×G空間ワークショップ(東京)

-

2015年10月23日

2015年10月23日[告知] スペース・ニューエコノミー創造ネットワーク(S-NET)を立ち上げます

-

2015年11月13日

2015年11月13日[報告] S-NET準備会合(東京エリア)

-

2015年11月23日

2015年11月23日[報告] S-NET準備会合(京都エリア)

-

2016年01月20日

2016年01月20日[告知] S-NET準備会合を1月26日に名古屋で開催

-

2016年02月15日

2016年02月15日[報告] S-NET準備会合(名古屋)

-

2016年02月01日

2016年02月01日[告知] S-NET準備会合、沖縄公開WSを2月17日に開催

-

2016年03月02日

2016年03月02日[報告] S-NET準備会合(沖縄)

-

2016年03月01日

2016年03月01日[告知] 3月22日、第2回宇宙開発利用大賞表彰式・S-NETローンチイベント

-

2016年04月08日

2016年04月08日[報告] 第2回宇宙開発利用大賞表彰式・S-NETローンチイベント

-

2016年02月04日

2016年02月04日[告知] PS-QZSS及びIS-QZSS(センチメータ級測位補強サービス編)へご意見、ご質問の募集

-

2016年03月03日

2016年03月03日[報告] PS-QZSS及びIS-QZSS説明会(センチメータ級測位補強サービス編)

-

2016年02月04日

2016年02月04日[告知] PS-QZSS及びIS-QZSS説明会(センチメータ級測位補強サービス編)

-

2016年01月22日

2016年01月22日[お知らせ] 準天頂衛星システム利用者会(QSUS)の再編について

-

2016年02月05日

2016年02月05日[お知らせ] QSUS再編に伴う「みちびきメール」の配信について

-

2016年01月14日

2016年01月14日[報告] 横須賀市でみちびきを活用した防災実験

-

2015年10月26日

2015年10月26日[報告] GPS・QZSSロボットカーコンテスト2015

-

2015年09月28日

2015年09月28日[告知-1] 第4回準天頂衛星シンポジウムを11月に京都で開催

-

2015年10月22日

2015年10月22日[告知-2] 11月17日、京都で第4回準天頂衛星シンポジウム

-

2015年12月18日

2015年12月18日[報告] 第4回準天頂衛星シンポジウム

-

2015年12月26日

2015年12月26日[報告] 京都で外国人観光客を対象にバスロケ利用実証

-

2015年10月14日

2015年10月14日[速報] 10月16日まで次世代農業EXPOに出展中

-

2015年10月08日

2015年10月08日[速報] 幕張メッセでシーテックジャパン2015開催中

-

2015年10月03日

2015年10月03日[報告] 人吉市で衛星安否確認サービスを活用した防災訓練

-

2015年09月09日

2015年09月09日[告知] 12月に開かれる第7回マルチGNSSアジアカンファレンス

-

2015年09月08日

2015年09月08日[お知らせ] ASCII.jpにみちびき×「花咲くいろは」コラボツアーの紹介記事

-

2015年09月06日

2015年09月06日[告知] G空間EXPO2015に出展します

-

2015年10月29日

2015年10月29日[告知] G空間EXPO2015 講演会と展示のご案内

-

2015年12月01日

2015年12月01日[報告] G空間EXPO2015の華やかな展示風景

-

2015年12月09日

2015年12月09日[報告] 測位精度の効果を触って確認。みちびき新型模型がお披露目

-

2015年12月15日

2015年12月15日[報告] G空間EXPOでみちびきの展望を語る講演会

-

2015年08月03日

2015年08月03日[告知] みちびきを使用した北陸エリアにおける実証実験ツアーの実施について

-

2015年07月07日

2015年07月07日[告知] PS-QZSS及びIS-QZSS説明会(サブメータ級測位補強サービス編)

-

2015年06月02日

2015年06月02日[告知] ロケーションビジネスジャパン2015に出展します

-

2015年06月19日

2015年06月19日[セミナー1] LBJ2015で自動走行システムに向けた測量・法律の課題整理

-

2015年06月19日

2015年06月19日[セミナー2] LBJ2015でみちびきを活用したビジネス展開を議論

-

2015年06月30日

2015年06月30日[展示ブース] LBJ2015で模型やパネル、映像を紹介

-

2015年05月27日

2015年05月27日[速報] WTP2015、東京ビッグサイトで開催中

-

2015年05月26日

2015年05月26日[告知] ワイヤレス・テクノロジー・パーク2015に出展します

-

2015年04月30日

2015年04月30日[告知] バリシップ2015/WTP2015/LBJ2015に出展します

-

2015年03月30日

2015年03月30日[報告] 全国「山の日」フォーラムに出展しました

-

2015年03月30日

2015年03月30日[報告] 第3回QSUS発表会(QZSS産学官利用拡大プラットフォーム会議)・懇親会

-

2015年03月09日

2015年03月09日[報告] 箱根エリアで観光をキーワードとした実証実験を実施

-

2015年03月06日

2015年03月06日[告知] 箱根エリアで観光をキーワードとした実証実験を実施

-

2015年02月18日

2015年02月18日[告知] 第3回QSUS発表会(QZSS産学官利用拡大プラットフォーム会議)・懇親会

-

2014年11月27日

2014年11月27日[告知] 第2回QSUS発表会・懇親会

-

2014年12月16日

2014年12月16日[報告] 第2回QSUS発表会・懇親会

-

2014年12月04日

2014年12月04日ロボットカーコンテスト2014:早稲田大 天野研究室インタビュー

-

2014年11月11日

2014年11月11日ロボットカーコンテスト2014:電気通信大 ロボメカ工房インタビュー(3)

-

2014年10月16日

2014年10月16日ロボットカーコンテスト2014:埼玉県立大宮工業高校インタビュー(2)

-

2014年09月24日

2014年09月24日ロボットカーコンテスト2014:電気通信大 ロボメカ工房インタビュー(2)

-

2014年09月16日

2014年09月16日ロボットカーコンテスト2014:埼玉県立大宮工業高校インタビュー(1)

-

2014年09月08日

2014年09月08日ロボットカーコンテスト2014:電気通信大 ロボメカ工房インタビュー(1)

-

2014年11月20日

2014年11月20日ロボットカーコンテスト2014:G空間EXPO2014デモ走行

-

2014年10月29日

2014年10月29日ロボットカーコンテスト2014:競技結果

-

2014年09月08日

2014年09月08日ロボットカーコンテスト2014:インタビュー

-

2015年01月15日

2015年01月15日ロボットカーコンテスト2014:大会要項

-

2014年07月29日

2014年07月29日[告知] ロボットカーコンテスト2014

-

2014年12月05日

2014年12月05日G空間EXPO 2014:自動販売機連携デモ

-

2014年12月05日

2014年12月05日G空間EXPO 2014:講演会レポート

-

2014年11月21日

2014年11月21日G空間EXPO 2014:結果報告

-

2014年11月10日

2014年11月10日G空間EXPO 2014:出展告知

-

2014年10月08日

2014年10月08日第3回準天頂衛星シンポジウム[開催告知]

-

2014年11月05日

2014年11月05日第3回準天頂衛星シンポジウム[速報]

-

2014年11月21日

2014年11月21日第3回準天頂衛星シンポジウム[開催レポート]

-

2014年09月25日

2014年09月25日[告知] QSUS発表会・懇親会

-

2014年10月09日

2014年10月09日[報告] QSUS発表会・懇親会

-

2014年09月19日

2014年09月19日PS-QZSS及びIS-QZSS説明会(2014年10月)のご案内

-

2014年12月11日

2014年12月11日防災利用実証(2014年9月):結果

-

2014年10月20日

2014年10月20日防災利用実証(2014年9月):開催レポート

-

2014年09月10日

2014年09月10日第2回準天頂衛星利用拡大アイデアソン開催レポート

-

2014年09月03日

2014年09月03日第2回準天頂衛星シンポジウム:開催レポート

-

2014年05月07日

2014年05月07日[告知] 準天頂衛星アプリコンテスト2014

-

2014年05月07日

2014年05月07日[告知] 準天頂衛星アプリコンテスト2014:応募規約

-

2014年06月06日

2014年06月06日[報告] 準天頂衛星アプリコンテスト2014:出展作品

-

2014年07月24日

2014年07月24日[報告] 準天頂衛星アプリコンテスト2014:審査結果

-

2014年02月12日

2014年02月12日準天頂衛星シンポジウム:開催レポート

-

2013年12月10日

2013年12月10日準天頂衛星利用拡大アイデアソン:開催レポート