[報告] メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2025でみちびきに関する講演

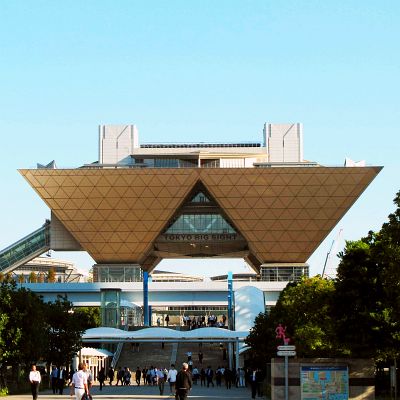

生産設備から社会インフラ、各種災害対策まで、メンテナンス(保守管理)とレジリエンス(強靭さ)に関する最新の製品・技術・サービスを一堂に集めた専門展示会「メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2025」(主催:一般社団法人日本能率協会)が2025年7月23~25日、江東区有明の東京ビッグサイトにて開催されました。同イベントはメンテナンスやレジリエンスに関連した8つの専門展示会と6つのセミナー/ステージ/講演会、4つの企画で構成されており、3日間で計32,392名が会場を訪れました。

東京ビッグサイト

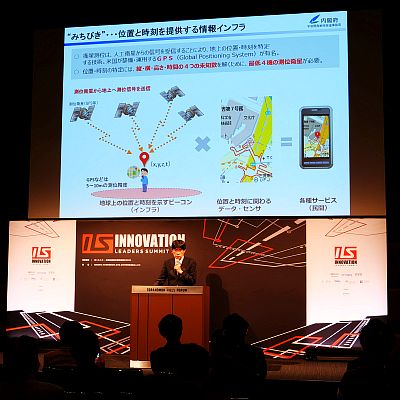

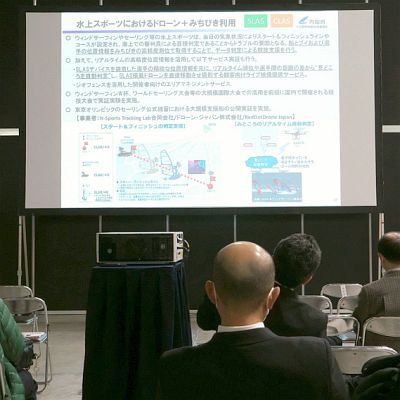

7月24日に「ものづくり特別講演会」の一つとして行われたパネルディスカッション「準天頂衛星システム『みちびき』を活用したインフラメンテナンスの未来~みちびき7機体制とcm級測位サービスの可能性~」では、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の坂下哲也常任理事(準天頂衛星システム事業推進委員長)がファシリテーターとなり、3人のパネリストによる講演と意見交換が行われました。

ファシリテーターを務めた坂下氏

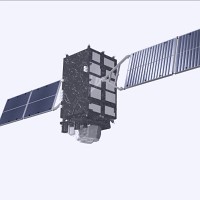

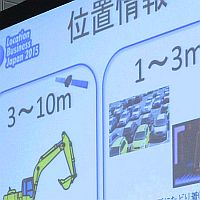

内閣府宇宙開発戦略推進事務局の三上建治参事官(準天頂衛星システム戦略室長)は、みちびきの概要として以下の内容を解説しました。

みちびきは現在5機が運用中であり、今年度中にさらに2機を打ち上げて来年度以降は7機体制になります。将来はバックアップ機能の強化と利用エリアの拡大に向けて11機体制を目標としています。みちびきは自動車やドローン、農業など様々な分野で利用されており、インフラ分野においても水道検針や道路除排雪、河川敷除草、橋梁点検、洋上風力発電設備や地下埋設物の管理などでの利活用が進んでいます。宇宙を活用して省人化・効率化を推進するみちびきは、スマートな未来社会を構築する上で重要となる位置情報サービスや時刻同期サービスを提供しています。

三上参事官は、受信機さえあれば無料でみちびきのサービスを利用することができるのでぜひ活用してほしいと来場者に呼びかけました。

国土交通省北海道開発局の石道国弘氏(事業振興部 機械課 上席専門官)は、みちびきのCLAS(センチメータ級測位補強サービス)を活用した除雪作業及び除草作業の自動化への取り組みを次のように紹介しました。

国土交通省北海道開発局は、除雪現場の省力化による生産性・安全性の向上に関する取組プラットフォーム「i-Snow」を2016年度から推進しています。ICT技術を導入した新しいロータリ除雪車は、みちびきによる高精度測位と高精度3次元地図を組み合わせることで、積雪時や荒天時でも車両位置を正確に把握できるようになりました。従来のロータリ除雪車は作業を2人で行っていましたが、助手が担当していた除雪装置のレバー操作を高精度な位置情報と共に記録し、その情報に基づき場所に合わせて自動的に雪を飛ばす方向や角度を制御することで、オペレーター1人での作業が可能になりました。

ICT技術を導入したロータリ除雪車(提供:国土交通省北海道開発局)

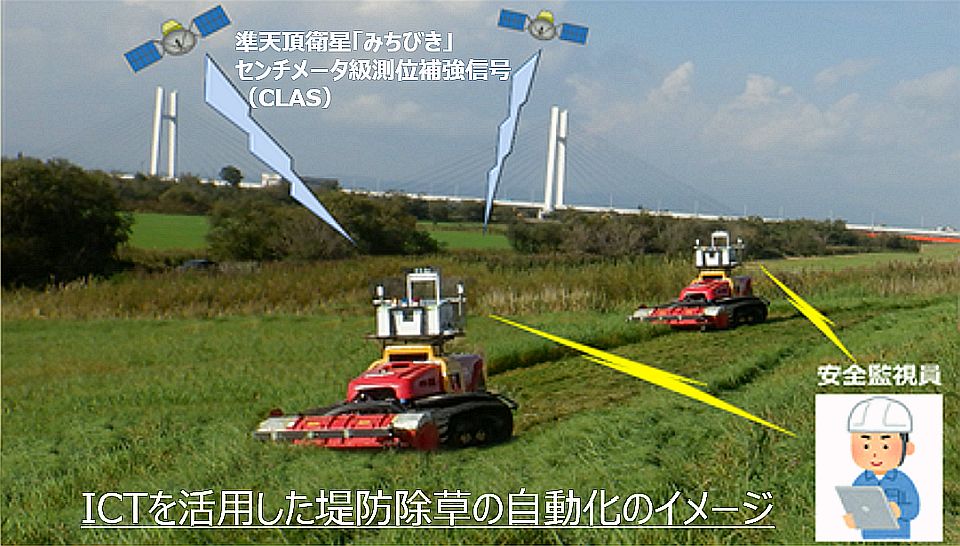

除草作業については、堤防除草作業の生産性向上のために除草自動化検討ワーキング「SMART-Grass」を2020年度に発足しました。草刈機の自動運転による除草作業の省力化と出来形の自動計測による効率化を目指して取り組んでおり、1人で複数台の草刈機の運用による協調運転や安全対策技術の試行実験を進めています。

ICTを活用した堤防除草の自動化(提供:国土交通省北海道開発局)

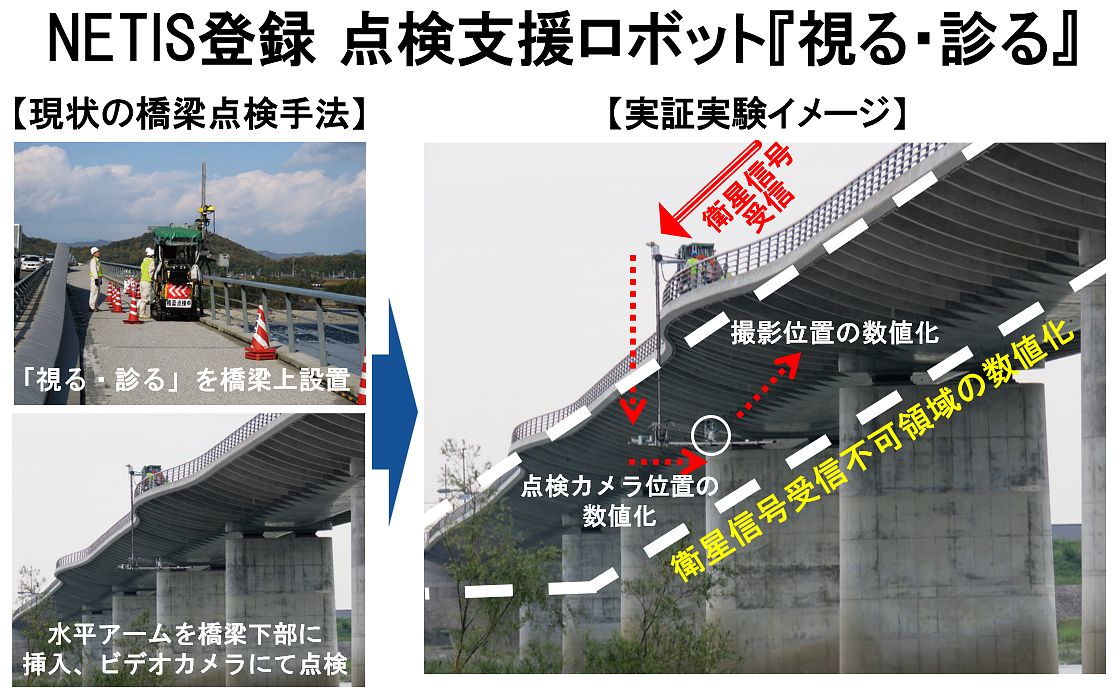

福井県工業技術センターの松井多志博士(企画支援部 技術相談グループ 総括研究員)は、みちびきを活用した橋梁点検支援ロボットの開発事例を次のように紹介しました。

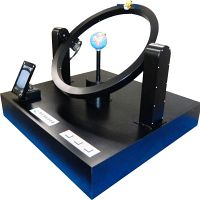

福井県では「繊維」や「眼鏡」に続く新領域として宇宙産業に着目しています。このため、福井県工業技術センターとふくい産業支援センターが事務局を担うふくい宇宙産業創出研究会を立ち上げ、県内の民間企業の宇宙産業への進出を支援しています。事務局がプロジェクト支援を行ったみちびきのCLASを活用した橋梁点検支援ロボットの開発では、CLASの位置情報を橋梁下部で有効活用するために必要な座標連携装置を、春江電子株式会社とジビル調査設計株式会社との共同開発により実現しました。橋の上に設置する台車と、橋梁下部へ水平アームを下ろすための鉛直ロッド、撮影カメラを搭載した可動式の水平アームなどで構成され、台車に乗ったオペレータが水平アームを操作して、カメラに映った画像を確認しながら撮影することができます。橋の上のCLAS対応受信機が取得した高精度の位置情報をもとに、座標連携装置を介して橋梁下部の撮影ポイントの位置情報を算出でき、老朽化所の位置座標も算出できる優れた装置です。

点検支援ロボット「視る・診る」(提供:福井県工業技術センター)

講演後の意見交換では、国交省の石道氏がCLASを活用したロータリ除雪車の導入により熟練オペレータによる作業装置操作を「ならい制御(自動制御)」することで人件費を抑制し、自動化の導入コストを上回るランニングコストが削減できると、その成果を説明しました。

福井県の松井氏は、CLASを活用した橋梁点検支援ロボットの開発で、各社が持ち寄った一つ一つの要素技術を現場で実際に組み合わせて動かした際、上手く動かなかったこともあり、開発事業者が対応にとても苦労していたとの経験を語りました。また、国の支援制度活用により民間企業の技術開発は爆発的に加速する傾向があり、さらなる支援制度の充実に期待を表明しました。

内閣府の三上参事官は、今後確実にみちびき関連のニュースが増えていくので、今日聞いた事例を持ち帰って経営幹部や現場の技術者に伝えて、みちびきの活用を検討してほしいと来場者に呼びかけました。

最後にJIPDECの坂下氏が、これから人口減少が進む日本では、今日紹介した除雪・除草システムや橋梁点検システムなどの相互運用性を担保し、広域に連携する仕組みを考えていく必要があるとして、会場の皆さん一人一人のアイデアをぜひ内閣府にフィードバックしてほしいと締め括りました。

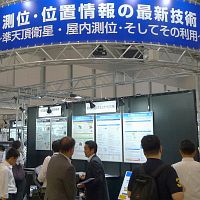

みちびきブースで対応製品やサービスを紹介

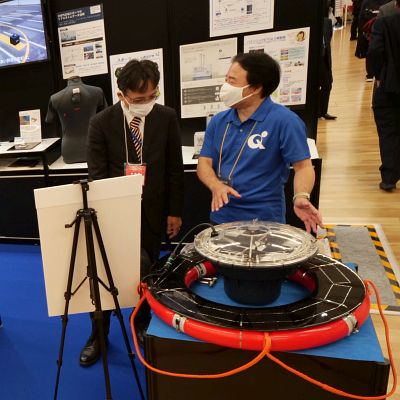

みちびきの展示ブースでは、株式会社コアのCLAS対応ドローン「ChronoSky PF2」やCLAS対応受信機「Cohac∞ Ten++」「Cohac∞ Ten」、エゾウィン株式会社のCLAS対応GNSSトラッカーによる農作業管理システム「Reposaku(レポサク)」「miltocca(ミルトッカ)」、KISの「Smart検針」(水道メーター検針システム)、レフィクシア株式会社のCLAS対応のアンテナ・バッテリー一体型GNSS受信デバイス「LRTK 360」「LRTK Phone」「LRTK Pro2」、ビズステーション株式会社のアンテナ一体型CLAS対応受信機「RWS.DC」及びCLAS対応受信機「RWX.DC」「RWS.DCM」「RZS.DC」、セプテントリオ株式会社のCLAS対応受信機「Mosaic Go CLAS」、小峰無線電機株式会社のアンテナ一体型CLAS対応受信機「RJCLAS-L6」、株式会社アカサカテックのCLAS対応受信機「CLAScanS」などを展示しました。

コアのドローン「ChronoSky PF2」

受信機の展示コーナー

みちびき対応受信機などの展示品。上段左より「Cohac∞ Ten++」「Cohac∞ Ten」(コア)、「レポサク専用端末」(エゾウィン)、「Smart検針」(KIS)、「RTK Phone/LRTK Pro2」。下段左より「RWS.DC」「RWX.DC/RWS.DCM/RZS.DC」(ビズステーション)、「Mosaic Go CLAS」(セプテントリオ)、「RJCLAS-L6」(小峰無線電機)、「CLAScanS」(アカサカテック)

ACSLは新たなCLAS対応ドローンを展示

会場内にはみちびきブースのほかにも、国産の産業用ドローンを提供する株式会社ACSLのブースでは、みちびきのSLAS(サブメータ級測位補強サービス)に対応したドローン「蒼天」に加えて、新たに受注を開始したCLAS対応の長距離飛行マルチユースドローン「PF4」も展示されました。

蒼天

PF4

-

2026年02月09日

2026年02月09日[報告] ILS 2025で「みちびきビジネス交流会」を開催

-

2026年02月02日

2026年02月02日[報告] みちびき7号機の機体公開

-

2025年12月26日

2025年12月26日[告知] G空間EXPO2026でみちびきの展示と講演会

-

2026年01月29日

2026年01月29日[速報] G空間EXPO2026にみちびきブースを出展

-

2026年01月26日

2026年01月26日[報告] GNSS・QZSSロボットカーコンテスト2025を開催

-

2026年01月19日

2026年01月19日[報告] 筑波宇宙センター特別公開にみちびきも参加

-

2026年01月13日

2026年01月13日[報告] NECがみちびきに関するメディア向け説明会を開催

-

2026年01月08日

2026年01月08日[報告] NIHONBASHI SPACE WEEK 2025でみちびきの利活用を紹介

-

2025年11月17日

2025年11月17日[報告] 国土交通省性能評価センターで「空の日」一般公開

-

2025年10月21日

2025年10月21日[告知] 10/30「NIHONBASHI SPACE WEEK 2025」でみちびきセッションを開催

-

2025年10月06日

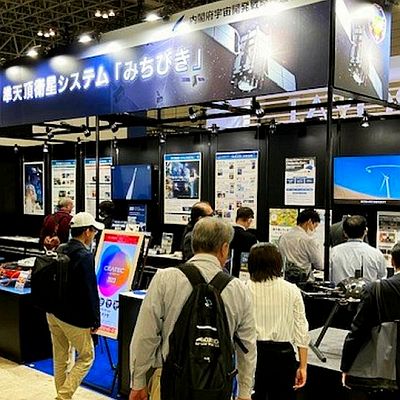

2025年10月06日[告知] CEATEC 2025でみちびき利活用の講演セッションと展示

-

2025年10月14日

2025年10月14日[速報] CEATEC 2025、幕張メッセで開催中

-

2025年11月26日

2025年11月26日[報告] CEATEC 2025でみちびきに関する講演と展示

-

2025年09月12日

2025年09月12日[告知] 9/24-25に名古屋で開催される第4回ドローンサミットに参加

-

2025年11月11日

2025年11月11日[報告] 名古屋で行われた第4回ドローンサミットに参加

-

2025年09月05日

2025年09月05日[告知]「第7回宇宙開発利用大賞」の募集開始について

-

2025年08月27日

2025年08月27日[告知]「ぼうさいこくたい2025 in 新潟」のご案内

-

2025年11月04日

2025年11月04日[報告]「ぼうさいこくたい2025 in 新潟」でみちびきに関する講演会

-

2025年07月24日

2025年07月24日[告知] 7/28-29静岡・駿河湾で開催される「海のEXPO」に出展

-

2025年09月01日

2025年09月01日[報告] 静岡市で行われた「海のEXPO」でみちびきの講演と展示

-

2025年07月23日

2025年07月23日[告知] 今年も「イチBizアワード2025」にみちびきが協賛

-

2025年06月23日

2025年06月23日[告知] 8/9秋葉原「トランジスタ技術 エレキ万博2025」にみちびきが参加

-

2025年09月24日

2025年09月24日[報告] エレキ万博2025にみちびきが参加

-

2025年07月03日

2025年07月03日[告知] 7/23~25メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2025に参加

-

2025年07月03日

2025年07月03日[告知] 7/13種子島宇宙センター特別公開にみちびきも参加

-

2025年08月07日

2025年08月07日[報告] 種子島宇宙センター特別公開にみちびきも参加

-

2025年03月27日

2025年03月27日[報告] みちびきの防災分野への活用をテーマにセミナー開催

-

2025年03月18日

2025年03月18日[報告] イチBizアワードで配達員保険システムがみちびき賞を受賞

-

2025年03月03日

2025年03月03日[報告] トランジスタ技術とみちびきコミュニティの共同オフ会を開催

-

2025年01月20日

2025年01月20日[報告] ILS 2024でピッチやブース展示を実施

-

2025年01月16日

2025年01月16日[報告] NIHONBASHI SPACE WEEK 2024でみちびきに関する講演を実施

-

2025年01月08日

2025年01月08日[告知]「G空間EXPO2025」みちびき特別講演会のご案内

-

2025年03月12日

2025年03月12日[報告] G空間EXPO2025でみちびきに関する講演と展示

-

2024年12月09日

2024年12月09日[報告] GNSS・QZSSロボットカーコンテスト2024を開催

-

2024年09月30日

2024年09月30日[告知] 幕張メッセで10/15~18、CEATEC 2024開催

-

2024年10月16日

2024年10月16日[速報] CEATEC 2024を幕張メッセで開催

-

2024年11月25日

2024年11月25日[報告] CEATEC 2024でみちびきに関する講演と展示

-

2024年09月17日

2024年09月17日[告知] 10/1-2に札幌市で開催される第3回ドローンサミットに参加

-

2024年11月18日

2024年11月18日[報告] 第3回ドローンサミットで展示・講演・飛行デモを実施

-

2024年09月12日

2024年09月12日[報告] 三重県尾鷲市でRPD Challenge 2023 Winners Invitation Programを開催

-

2024年08月29日

2024年08月29日[報告] 宇宙・測位ビジネスの新たな可能性を探るみちびきセミナー開催

-

2024年07月17日

2024年07月17日[告知] メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2024に出展

-

2024年07月24日

2024年07月24日[速報] メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2024をビッグサイトで開催中

-

2024年09月09日

2024年09月09日[報告] メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2024でみちびきに関する講演

-

2023年11月29日

2023年11月29日[告知] ILS 2023でみちびきスタートアップピッチを開催

-

2024年01月15日

2024年01月15日[報告] ILS 2023でピッチやブース展示を実施

-

2023年11月22日

2023年11月22日[報告] 国土交通省性能評価センターの一般公開でみちびきや地上局アンテナを紹介

-

2023年10月19日

2023年10月19日[告知]「第6回宇宙開発利用大賞」募集開始のご案内

-

2023年10月16日

2023年10月16日[告知] 11/9開催、みちびきアイデアソンの参加者募集中

-

2023年12月27日

2023年12月27日[報告] みちびきアイデアソンを開催

-

2023年10月06日

2023年10月06日[告知] 今年もロボットカーコンテストを10/22に開催

-

2023年11月27日

2023年11月27日[報告] GNSS・QZSSロボットカーコンテスト2023を開催

-

2023年10月04日

2023年10月04日[告知] CEATEC 2023、10/17~20に幕張メッセで開催

-

2023年10月18日

2023年10月18日[速報] CEATEC 2023を幕張メッセで開催

-

2023年11月13日

2023年11月13日[報告] CEATEC 2023でみちびきに関する講演

-

2023年10月24日

2023年10月24日[告知]「G空間EXPO 2023」ウェビナー及び出展のご案内

-

2023年11月13日

2023年11月13日「みちびきウェビナー ~みちびき利活用最前線 in G空間EXPO 2023~」アーカイブ配信

-

2023年12月11日

2023年12月11日[報告] みちびき、G空間EXPO 2023に出展

-

2023年12月18日

2023年12月18日[報告]「みちびきウェビナー2023」を開催しました

-

2023年10月02日

2023年10月02日[告知] 10/11-13のスマート農業EXPOにみちびきブースを出展

-

2023年11月02日

2023年11月02日[報告] スマート農業EXPOにみちびきブースを出展

-

2023年09月11日

2023年09月11日[告知] 9/29に佐世保の海洋DXカンファレンスで内閣府が基調講演

-

2023年08月31日

2023年08月31日[告知] 9/7-8に長崎で開催されるドローンサミットに内閣府も参加

-

2023年10月05日

2023年10月05日[報告] 長崎のドローンサミットでみちびき対応ドローンのデモや講演を実施

-

2023年08月08日

2023年08月08日[告知] 9/1-2 福島ロボテスフェスタでみちびき展示・デモ・講演を実施

-

2023年09月29日

2023年09月29日[報告] ロボテスフェスタでみちびき対応機器のデモや講演会を実施

-

2023年08月02日

2023年08月02日[告知] 自動車技術会が9/13にみちびき講演会を開催します

-

2023年10月11日

2023年10月11日[報告] 自動車技術会関東支部と共催で「みちびき講演会」を開催

-

2023年06月27日

2023年06月27日[告知] 7/20に「みちびき講演会2023 in 北海道」を開催します

-

2023年09月04日

2023年09月04日[報告] 札幌にて「みちびき講演会2023 in 北海道」を開催

-

2023年05月15日

2023年05月15日「みちびきコミュニティ」2022年度活動報告を公開しました

-

2023年04月05日

2023年04月05日[告知] 4/6に都内でみちびきのサービス開発の可能性探るセッション開催

-

2023年04月24日

2023年04月24日[報告] ベンチャーカフェ東京でみちびきを紹介するピッチを開催

-

2023年02月21日

2023年02月21日[告知] 内閣府とQSSが2/27-28開催のCity-Tech.Tokyoに出展

-

2023年02月27日

2023年02月27日[報告] City-Tech.Tokyoに内閣府とQSSが参加

-

2022年11月17日

2022年11月17日[告知]「G空間EXPO 2022」ウェビナー及び出展のご案内

-

2022年12月19日

2022年12月19日[報告] みちびき、G空間EXPO 2022に出展

-

2023年01月25日

2023年01月25日[報告] みちびきウェビナーを開催しました

-

2022年12月12日

2022年12月12日「みちびきウェビナー ~みちびき利活用最前線 in G空間EXPO 2022~」アーカイブ配信

-

2022年11月14日

2022年11月14日[告知] 第10回ILSで11/29、みちびきスタートアップピッチを開催

-

2022年12月05日

2022年12月05日[報告] 第10回ILSでスタートアップピッチやブース展示を実施

-

2022年10月18日

2022年10月18日[告知] ロボットカーコンテスト2022を10月22日に開催

-

2022年11月07日

2022年11月07日[報告] GNSS・QZSSロボットカーコンテスト2022を開催

-

2022年09月12日

2022年09月12日[告知] 9/28-30の衛星測位・位置情報展(SATEX)に出展

-

2022年10月24日

2022年10月24日[報告] SATEXへブース出展し、みちびき活用事例・製品紹介のセミナーを開催

-

2022年08月25日

2022年08月25日[告知] 9月の福島・ロボテスEXPOでみちびきの展示・デモ・講演を実施

-

2022年10月31日

2022年10月31日[報告] ロボテスEXPOでみちびき対応ドローンやUGVデモ、講演会を実施

-

2022年07月01日

2022年07月01日[告知] 琵琶湖のトライアスロン大会でSLASを活用した実証実験

-

2022年08月19日

2022年08月19日[報告] 琵琶湖のトライアスロン大会でSLASを活用した実証実験を実施

-

2022年06月03日

2022年06月03日[告知] Japan Drone 2022(6/21-23)に出展します

-

2022年06月21日

2022年06月21日[報告] Japan Drone 2022にみちびき展示ブースを出展

-

2022年02月14日

2022年02月14日[報告] SATEXでみちびきの高精度測位に関するセミナーを実施

-

2022年02月02日

2022年02月02日[報告] 衛星測位・位置情報展(SATEX)に出展

-

2021年11月01日

2021年11月01日[告知] 日欧GNSS官民ラウンドテーブルを11/25-26に開催

-

2021年12月15日

2021年12月15日[報告] 第5回日欧GNSS官民ラウンドテーブルを開催

-

2021年12月06日

2021年12月06日[告知] G空間EXPO 2021にブース出展

-

2021年12月07日

2021年12月07日[報告] みちびき、G空間EXPO 2021にブース出展

-

2021年11月22日

2021年11月22日[告知] 今年2回目のみちびきウェビナーを12/10に開催

-

2021年12月24日

2021年12月24日[報告] 今年2回目のみちびきウェビナーを開催しました

-

2021年11月29日

2021年11月29日[報告] GNSS・QZSSロボットカーコンテストをリモート開催

-

2021年10月26日

2021年10月26日[報告] みちびき(準天頂衛星システム)ウェビナーを開催しました

-

2021年09月21日

2021年09月21日[告知]「みちびき(準天頂衛星システム)ウェビナー」を開催

-

2021年09月17日

2021年09月17日[報告] みちびき利用ハッカソン「RPD Challenge 2020」を開催

-

2021年07月14日

2021年07月14日[告知] 7月15~28日の「Society 5.0科学博」でみちびき関連展示

-

2021年06月07日

2021年06月07日[告知] 6月14~16日開催の「Japan Drone 2021」に出展します

-

2021年06月14日

2021年06月14日[報告] Japan Drone 2021にみちびき展示ブースを出展

-

2020年11月10日

2020年11月10日[告知] G空間EXPO 2020で「みちびき講演会」を開催

-

2020年11月30日

2020年11月30日G空間EXPO 2020に特設Webサイト「みちびきショーケース」を開設

-

2020年12月07日

2020年12月07日「みちびき講演会」の録画映像を公開中

-

2020年11月05日

2020年11月05日[報告] SATEX 2020に出展

-

2020年11月19日

2020年11月19日[報告] SATEXでみちびきの高精度測位に関するセミナーを実施

-

2020年09月28日

2020年09月28日[告知] GPS・QZSSロボットカーコンテスト、今年はリモートで開催

-

2020年11月16日

2020年11月16日[報告] GPS・QZSSロボットカーコンテスト2020をリモートで開催

-

2020年02月06日

2020年02月06日[報告] IMO第7回NCSR小委員会でQZSSに関わる審議を実施

-

2019年12月23日

2019年12月23日[報告] G空間EXPO 2019でみちびき講演会を開催

-

2019年11月29日

2019年11月29日[展示] みちびき、G空間EXPO 2019にブース出展

-

2019年10月31日

2019年10月31日[告知] G空間EXPO2019でみちびき講演会を開催

-

2019年09月24日

2019年09月24日[募集] 第4回宇宙開発利用大賞

-

2019年09月13日

2019年09月13日[告知] ロボットカーコンテスト2019、11月3日に開催

-

2019年11月18日

2019年11月18日[報告] GPS・QZSSロボットカーコンテスト2019を開催

-

2019年10月03日

2019年10月03日[告知] CEATEC 2019、10/15~18に幕張メッセで開催

-

2019年09月05日

2019年09月05日[告知] SATEX(衛星測位・位置情報展)2019で展示と講演

-

2019年09月12日

2019年09月12日[報告] 東京ビッグサイト青海展示棟でSATEX 2019を開催

-

2019年06月13日

2019年06月13日[展示] LBJ2019、幕張メッセで6月14日まで開催

-

2019年06月20日

2019年06月20日[講演] LBJ2019で位置情報のスポーツへの活用をテーマにした基調講演

-

2019年06月27日

2019年06月27日[セミナー] NEDOと楽天がLBJ2019でみちびき活用のドローン研究開発を報告

-

2019年05月23日

2019年05月23日[報告] CLAS対応ドローンの自律飛行制御を活用したピンポイント配送の実証

-

2019年04月22日

2019年04月22日[報告] S-NET宇宙利用シンポジウムでみちびき利用の活発な議論

-

2019年04月15日

2019年04月15日[報告] 内閣府と欧州委員会が第4回日欧GNSS官民ラウンドテーブルを開催

-

2019年03月28日

2019年03月28日[報告] ビワイチRIDEでサイクリングイベント運営者支援システムの実証

-

2019年03月14日

2019年03月14日[報告] ジャパン・ドローン2019に展示ブース出展

-

2019年02月07日

2019年02月07日[報告] IMO第6回NCSR小委員会で、みちびきのプレゼンテーションを実施

-

2018年06月25日

2018年06月25日[告知] 第12回ロボットカーコンテスト、11月11日に開催

-

2018年12月10日

2018年12月10日[報告] 第12回「GPS・QZSSロボットカーコンテスト2018」開催

-

2018年11月07日

2018年11月07日[報告] 11月1日、「みちびき」サービス開始記念式典を開催

-

2018年10月22日

2018年10月22日[告知] 11月のG空間EXPO2018で講演会を開催

-

2018年11月15日

2018年11月15日[展示] 開催中のG空間EXPO 2018にみちびきブースを出展

-

2018年12月21日

2018年12月21日[報告] G空間EXPO2018でみちびき講演会を開催

-

2018年10月09日

2018年10月09日[告知] S-NETセミナー・ワークショップ(大阪・福島・仙台・福岡)の開催

-

2018年10月04日

2018年10月04日[報告] 埼玉県蓮田市で「Q-ANPI」実証実験を実施

-

2018年09月25日

2018年09月25日[告知] SATEX(衛星測位・位置情報展)2018で展示協力と講演

-

2018年09月28日

2018年09月28日[速報] 東京ビッグサイトでSATEX2018が開幕

-

2018年10月18日

2018年10月18日[報告] SATEX2018で衛星測位や位置情報利用の講演

-

2018年09月12日

2018年09月12日[告知] メルボルンで第10回マルチGNSSアジアカンファレンスを開催

-

2018年03月31日

2018年03月31日[報告] 「立教小学校 情報科」授業見学レポート(2017年度)

-

2017年04月06日

2017年04月06日[報告] 「立教小学校 情報科」授業見学レポート(2016年度)

-

2016年03月24日

2016年03月24日[報告] 「立教小学校 情報科」授業見学レポート(2015年度)

-

2015年02月23日

2015年02月23日[報告] 「立教小学校 情報科」授業見学レポート(2014年度)

-

2017年12月05日

2017年12月05日[報告] 京都でみちびきを利用した自脱コンバイン(イネ収穫機)の自動走行実験

-

2017年11月16日

2017年11月16日[報告] 和歌山県と高知県で、世界初のQ-ANPI実証実験を実施

-

2017年11月10日

2017年11月10日[告知] 「組込み総合技術展」にみちびきブースを出展

-

2017年11月17日

2017年11月17日[報告] 「組込み総合技術展」にみちびきブースを出展

-

2017年10月30日

2017年10月30日[報告] 北海道でみちびきを利用した農業用トラクターの自動走行実験を実施

-

2017年09月25日

2017年09月25日[告知] G空間EXPO2017で講演会「みちびきGO!GO!GO!GO!」を開催

-

2017年10月17日

2017年10月17日[報告] G空間EXPO2017で準天頂衛星システム講演会を開催

-

2017年10月13日

2017年10月13日[展示] みちびき、G空間EXPO 2017にブース出展

-

2017年10月16日

2017年10月16日[展示] G空間EXPO 2017における測位関連展示

-

2017年08月30日

2017年08月30日[報告] 三菱重工業、みちびき4号機打ち上げロケットのコア機体を公開

-

2017年08月09日

2017年08月09日[報告] みちびき4号機の機体を公開しました

-

2017年07月24日

2017年07月24日[告知] みちびき3号機打ち上げライブ中継

-

2017年06月28日

2017年06月28日[報告] 三菱重工業、みちびき3号機の打上げロケットを公開

-

2017年06月16日

2017年06月16日[報告] みちびき3号機の機体を公開

-

2017年06月05日

2017年06月05日[告知] ロケーションビジネスジャパン2017に出展します

-

2017年06月07日

2017年06月07日[展示] LBJ2017、6月9日まで幕張メッセで開催中

-

2017年06月22日

2017年06月22日[講演] LBJ2017で位置情報に関するスポーツとビジネスの講演

-

2017年06月01日

2017年06月01日[報告] みちびき2号機の打ち上げに成功

-

2017年05月26日

2017年05月26日[告知] みちびき2号機打ち上げライブ中継

-

2017年04月25日

2017年04月25日[報告] 三菱重工業、みちびき2号機打上げロケットのコア機体を公開

-

2017年04月07日

2017年04月07日[報告] みちびき2号機の機体公開を行いました

-

2017年03月10日

2017年03月10日[告知] 今年度の締めくくりとなるS-NET大会を3月21日に開催します

-

2017年04月23日

2017年04月23日[報告] スペース・ニューエコノミー創造ネットワーク(S-NET)大会

-

2017年02月10日

2017年02月10日[告知] 3月のみちびきペーパークラフト教室は、つくばで開催

-

2017年03月10日

2017年03月10日[報告] 第6回ペーパークラフト教室をつくばエキスポセンターで開催

-

2017年02月08日

2017年02月08日[告知] 市川市で2月25日、みちびきペーパークラフト教室を開催

-

2017年03月03日

2017年03月03日[報告] 第5回ペーパークラフト教室を千葉県立現代産業科学館で開催

-

2017年02月16日

2017年02月16日[告知] S-NET第5回分科会を2月24日、沖縄で開催

-

2017年04月29日

2017年04月29日[報告] S-NET第5回分科会(沖縄)

-

2017年02月02日

2017年02月02日[告知] S-NET第4回分科会を2月15日、駐日欧州連合代表部で開催

-

2017年04月29日

2017年04月29日[報告] S-NET第4回分科会(駐日EU代表部)

-

2017年01月25日

2017年01月25日[告知] S-NET第3回分科会を1月31日、東京で開催

-

2017年03月13日

2017年03月13日[報告] S-NET第3回分科会(東京:宇宙×農業)

-

2016年12月28日

2016年12月28日[告知] S-NET第2回分科会を1月19日、和歌山で開催

-

2017年02月27日

2017年02月27日[報告] S-NET第2回分科会(和歌山)

-

2016年12月13日

2016年12月13日[告知] 1月15日、東京・五反田でみちびきペーパークラフト教室

-

2017年01月19日

2017年01月19日[報告] 第4回ペーパークラフト教室を五反田文化センターで開催

-

2016年12月03日

2016年12月03日[告知] S-NET第1回分科会を12月21日、熊本で開催

-

2017年02月15日

2017年02月15日[報告] S-NET第1回分科会(熊本)

-

2016年11月28日

2016年11月28日[報告] 「世界津波の日」に合わせ和歌山県でQ-ANPI実証実験

-

2016年11月11日

2016年11月11日[告知]-1 G空間EXPO2016で講演会「みちびきGO」を開催

-

2016年11月05日

2016年11月05日[告知2] 日本科学未来館で11月26日、みちびきペーパークラフト教室

-

2016年11月25日

2016年11月25日[展示]-1 G空間EXPO 2016、日本科学未来館で開催

-

2016年11月30日

2016年11月30日[展示]-2 G空間EXPO 2016における測位関連展示

-

2016年12月14日

2016年12月14日[報告] 準天頂衛星システム講演会「みちびきGO」

-

2016年12月02日

2016年12月02日[報告] 第3回ペーパークラフト教室を日本科学未来館で開催

-

2016年10月04日

2016年10月04日[告知] 10月29日、群馬・館林市でみちびきペーパークラフト教室

-

2016年11月02日

2016年11月02日[報告] 第2回ペーパークラフト教室を群馬・館林市で開催

-

2016年09月07日

2016年09月07日[告知] 11月に第8回マルチGNSSアジアカンファレンスを開催

-

2016年08月13日

2016年08月13日[告知] 9月19日に日本科学未来館で小学生向けみちびき体験イベント

-

2016年09月20日

2016年09月20日[速報] 日本科学未来館でクレイアニメを制作するみちびき体験イベント

-

2016年09月29日

2016年09月29日[報告] 粘土のみちびきでアニメ制作体験

-

2016年08月10日

2016年08月10日[告知] 8月24日、横浜市でみちびきペーパークラフト教室を開催

-

2016年08月30日

2016年08月30日[速報] 第1回ペーパークラフト教室を横浜市の科学館で開催

-

2016年09月06日

2016年09月06日[報告] 第1回ペーパークラフト教室を横浜市の科学館で開催

-

2016年07月08日

2016年07月08日[報告] 和歌山県海南市でQ-ANPI実証実験を実施

-

2016年06月06日

2016年06月06日[LBJ告知] ロケーションビジネスジャパン2016に出展します

-

2016年06月09日

2016年06月09日[LBJ展示] 6月10日まで幕張メッセで開催中

-

2016年06月20日

2016年06月20日[LBJ講演] スポーツ分野でのロケーションテクノロジー(筑波大・古川氏/慶應大・神武氏)

-

2016年06月22日

2016年06月22日[LBJ講演] みちびきによる観光実証実験結果を報告(NEC村井氏)

-

2016年05月16日

2016年05月16日[WTP告知] ワイヤレス・テクノロジー・パーク2016に出展します

-

2016年05月25日

2016年05月25日[WTP展示] 東京ビッグサイトで5月27日まで開催中

-

2016年06月10日

2016年06月10日[WTP講演](1)マルチGNSSによる測位性能向上に期待(東京海洋大・久保氏)

-

2016年06月13日

2016年06月13日[WTP講演](2)4機体制に向け利活用の議論を推進したい(内閣府・坂部氏)

-

2016年06月15日

2016年06月15日[WTP講演](3)防災・農業・観光などの利用実証を多数実施(SPAC松岡氏)

-

2016年07月12日

2016年07月12日[WTP講演](4)Tokyo2020に向けた位置情報の貢献(東京大・柴崎氏)

-

2016年04月01日

2016年04月01日[告知] European Space Solutions2016 事前説明会のご案内

-

2016年03月25日

2016年03月25日[速報] ジャパン・ドローン2016開催中

-

2016年03月17日

2016年03月17日[告知] ジャパン・ドローン2016に出展します

-

2016年03月26日

2016年03月26日[報告] 第1回宇宙×G空間ワークショップ(和歌山)初日

-

2016年03月29日

2016年03月29日[報告] 第1回宇宙×G空間ワークショップ(和歌山)2日目

-

2016年02月26日

2016年02月26日[告知] 宇宙×G空間ワークショップ、3月4日に福岡で開催

-

2016年04月14日

2016年04月14日[報告] 第2回宇宙×G空間ワークショップ(福岡)

-

2016年04月15日

2016年04月15日[報告] 第3回宇宙×G空間ワークショップ(東京)

-

2015年10月23日

2015年10月23日[告知] スペース・ニューエコノミー創造ネットワーク(S-NET)を立ち上げます

-

2015年11月13日

2015年11月13日[報告] S-NET準備会合(東京エリア)

-

2015年11月23日

2015年11月23日[報告] S-NET準備会合(京都エリア)

-

2016年01月20日

2016年01月20日[告知] S-NET準備会合を1月26日に名古屋で開催

-

2016年02月15日

2016年02月15日[報告] S-NET準備会合(名古屋)

-

2016年02月01日

2016年02月01日[告知] S-NET準備会合、沖縄公開WSを2月17日に開催

-

2016年03月02日

2016年03月02日[報告] S-NET準備会合(沖縄)

-

2016年03月01日

2016年03月01日[告知] 3月22日、第2回宇宙開発利用大賞表彰式・S-NETローンチイベント

-

2016年04月08日

2016年04月08日[報告] 第2回宇宙開発利用大賞表彰式・S-NETローンチイベント

-

2016年02月04日

2016年02月04日[告知] PS-QZSS及びIS-QZSS(センチメータ級測位補強サービス編)へご意見、ご質問の募集

-

2016年03月03日

2016年03月03日[報告] PS-QZSS及びIS-QZSS説明会(センチメータ級測位補強サービス編)

-

2016年02月04日

2016年02月04日[告知] PS-QZSS及びIS-QZSS説明会(センチメータ級測位補強サービス編)

-

2016年01月22日

2016年01月22日[お知らせ] 準天頂衛星システム利用者会(QSUS)の再編について

-

2016年02月05日

2016年02月05日[お知らせ] QSUS再編に伴う「みちびきメール」の配信について

-

2016年01月14日

2016年01月14日[報告] 横須賀市でみちびきを活用した防災実験

-

2015年10月26日

2015年10月26日[報告] GPS・QZSSロボットカーコンテスト2015

-

2015年09月28日

2015年09月28日[告知-1] 第4回準天頂衛星シンポジウムを11月に京都で開催

-

2015年10月22日

2015年10月22日[告知-2] 11月17日、京都で第4回準天頂衛星シンポジウム

-

2015年12月18日

2015年12月18日[報告] 第4回準天頂衛星シンポジウム

-

2015年12月26日

2015年12月26日[報告] 京都で外国人観光客を対象にバスロケ利用実証

-

2015年10月14日

2015年10月14日[速報] 10月16日まで次世代農業EXPOに出展中

-

2015年10月08日

2015年10月08日[速報] 幕張メッセでシーテックジャパン2015開催中

-

2015年10月03日

2015年10月03日[報告] 人吉市で衛星安否確認サービスを活用した防災訓練

-

2015年09月09日

2015年09月09日[告知] 12月に開かれる第7回マルチGNSSアジアカンファレンス

-

2015年09月08日

2015年09月08日[お知らせ] ASCII.jpにみちびき×「花咲くいろは」コラボツアーの紹介記事

-

2015年09月06日

2015年09月06日[告知] G空間EXPO2015に出展します

-

2015年10月29日

2015年10月29日[告知] G空間EXPO2015 講演会と展示のご案内

-

2015年12月01日

2015年12月01日[報告] G空間EXPO2015の華やかな展示風景

-

2015年12月09日

2015年12月09日[報告] 測位精度の効果を触って確認。みちびき新型模型がお披露目

-

2015年12月15日

2015年12月15日[報告] G空間EXPOでみちびきの展望を語る講演会

-

2015年08月03日

2015年08月03日[告知] みちびきを使用した北陸エリアにおける実証実験ツアーの実施について

-

2015年07月07日

2015年07月07日[告知] PS-QZSS及びIS-QZSS説明会(サブメータ級測位補強サービス編)

-

2015年06月02日

2015年06月02日[告知] ロケーションビジネスジャパン2015に出展します

-

2015年06月19日

2015年06月19日[セミナー1] LBJ2015で自動走行システムに向けた測量・法律の課題整理

-

2015年06月19日

2015年06月19日[セミナー2] LBJ2015でみちびきを活用したビジネス展開を議論

-

2015年06月30日

2015年06月30日[展示ブース] LBJ2015で模型やパネル、映像を紹介

-

2015年05月27日

2015年05月27日[速報] WTP2015、東京ビッグサイトで開催中

-

2015年05月26日

2015年05月26日[告知] ワイヤレス・テクノロジー・パーク2015に出展します

-

2015年04月30日

2015年04月30日[告知] バリシップ2015/WTP2015/LBJ2015に出展します

-

2015年03月30日

2015年03月30日[報告] 全国「山の日」フォーラムに出展しました

-

2015年03月30日

2015年03月30日[報告] 第3回QSUS発表会(QZSS産学官利用拡大プラットフォーム会議)・懇親会

-

2015年03月09日

2015年03月09日[報告] 箱根エリアで観光をキーワードとした実証実験を実施

-

2015年03月06日

2015年03月06日[告知] 箱根エリアで観光をキーワードとした実証実験を実施

-

2015年02月18日

2015年02月18日[告知] 第3回QSUS発表会(QZSS産学官利用拡大プラットフォーム会議)・懇親会

-

2014年11月27日

2014年11月27日[告知] 第2回QSUS発表会・懇親会

-

2014年12月16日

2014年12月16日[報告] 第2回QSUS発表会・懇親会

-

2014年12月04日

2014年12月04日ロボットカーコンテスト2014:早稲田大 天野研究室インタビュー

-

2014年11月11日

2014年11月11日ロボットカーコンテスト2014:電気通信大 ロボメカ工房インタビュー(3)

-

2014年10月16日

2014年10月16日ロボットカーコンテスト2014:埼玉県立大宮工業高校インタビュー(2)

-

2014年09月24日

2014年09月24日ロボットカーコンテスト2014:電気通信大 ロボメカ工房インタビュー(2)

-

2014年09月16日

2014年09月16日ロボットカーコンテスト2014:埼玉県立大宮工業高校インタビュー(1)

-

2014年09月08日

2014年09月08日ロボットカーコンテスト2014:電気通信大 ロボメカ工房インタビュー(1)

-

2014年11月20日

2014年11月20日ロボットカーコンテスト2014:G空間EXPO2014デモ走行

-

2014年10月29日

2014年10月29日ロボットカーコンテスト2014:競技結果

-

2014年09月08日

2014年09月08日ロボットカーコンテスト2014:インタビュー

-

2015年01月15日

2015年01月15日ロボットカーコンテスト2014:大会要項

-

2014年07月29日

2014年07月29日[告知] ロボットカーコンテスト2014

-

2014年12月05日

2014年12月05日G空間EXPO 2014:自動販売機連携デモ

-

2014年12月05日

2014年12月05日G空間EXPO 2014:講演会レポート

-

2014年11月21日

2014年11月21日G空間EXPO 2014:結果報告

-

2014年11月10日

2014年11月10日G空間EXPO 2014:出展告知

-

2014年10月08日

2014年10月08日第3回準天頂衛星シンポジウム[開催告知]

-

2014年11月05日

2014年11月05日第3回準天頂衛星シンポジウム[速報]

-

2014年11月21日

2014年11月21日第3回準天頂衛星シンポジウム[開催レポート]

-

2014年09月25日

2014年09月25日[告知] QSUS発表会・懇親会

-

2014年10月09日

2014年10月09日[報告] QSUS発表会・懇親会

-

2014年09月19日

2014年09月19日PS-QZSS及びIS-QZSS説明会(2014年10月)のご案内

-

2014年12月11日

2014年12月11日防災利用実証(2014年9月):結果

-

2014年10月20日

2014年10月20日防災利用実証(2014年9月):開催レポート

-

2014年09月10日

2014年09月10日第2回準天頂衛星利用拡大アイデアソン開催レポート

-

2014年09月03日

2014年09月03日第2回準天頂衛星シンポジウム:開催レポート

-

2014年05月07日

2014年05月07日[告知] 準天頂衛星アプリコンテスト2014

-

2014年05月07日

2014年05月07日[告知] 準天頂衛星アプリコンテスト2014:応募規約

-

2014年06月06日

2014年06月06日[報告] 準天頂衛星アプリコンテスト2014:出展作品

-

2014年07月24日

2014年07月24日[報告] 準天頂衛星アプリコンテスト2014:審査結果

-

2014年02月12日

2014年02月12日準天頂衛星シンポジウム:開催レポート

-

2013年12月10日

2013年12月10日準天頂衛星利用拡大アイデアソン:開催レポート