「電子基準点」大解剖 [後編]

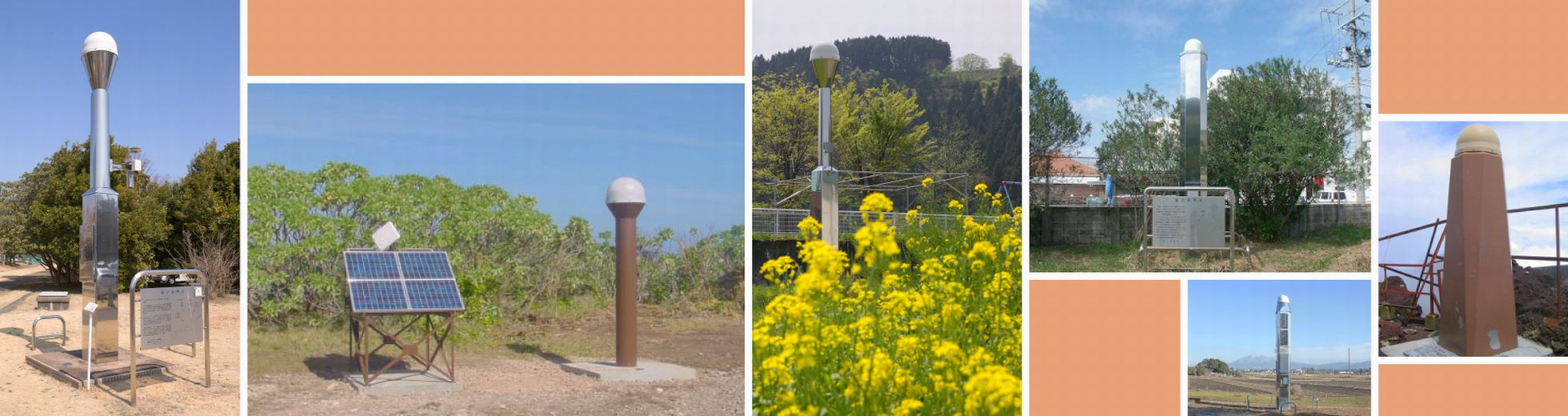

前編に引き続き、全国に約1,300点、約20km間隔で国土をくまなくカバーし、主要な離島にも配置されている電子基準点を解説していきます。まずは、電子基準点の心臓部とも言うべき「機器収納ボックス」の中味を解剖します。

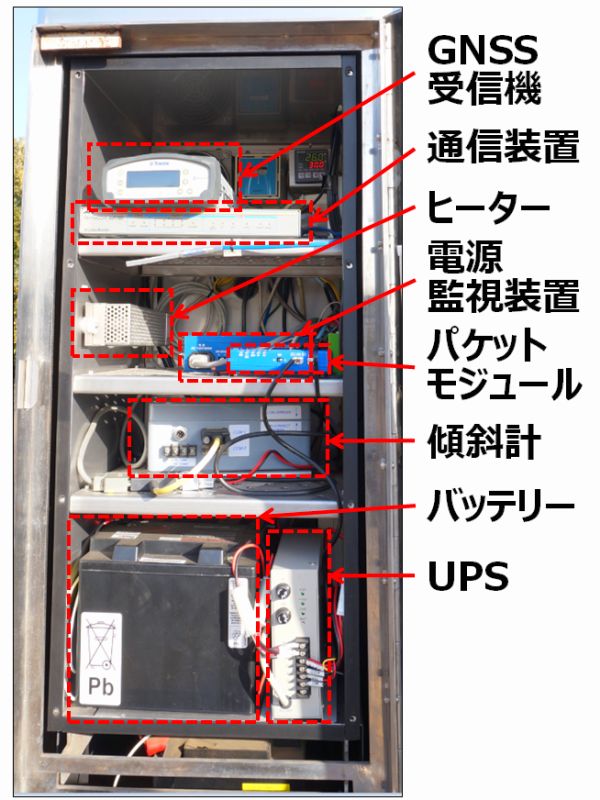

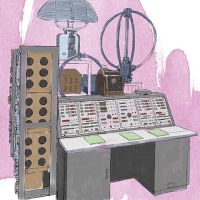

機器収納ボックスは、頭脳であり心臓部

1)「GNSS受信機」

マルチGNSS対応の多周波受信機。市販品から選ばれた高性能の機種が設置されています。

2)「携帯電話ネットワーク通信装置」

バックアップの通信回線には携帯電話のネットワークを利用します。バックアップなので基本料金の安い従量制の契約になっています。離島など地上の携帯電話回線にアクセスできないエリアでは衛星携帯電話回線がメイン回線となり、そのためのアンテナも必要です。

3)「電源監視装置」「UPS」「バッテリー」

基本的に商用電源で動作しますが、外部電源が途絶えた場合に備え、電源監視装置やバッテリー、UPS(無停電電源装置)を備え、数日間のデータを記録したり安全なシャットダウンを行います。

4)「IPルーター」「パケットモジュール」

内部の機器はLANで接続され、IPルーターでネットワークに接続、茨城県つくば市にある国土地理院のサーバーで一括管理されます。IP-VPNによるクローズドなネットワークが構築され、インターネットからの接続は不可。各電子基準点とサーバーからなる観測網全体は「GEONET(GNSS連続観測システム、GNSS Earth Observation Network System)」と呼ばれます。

5)「傾斜計」

電子基準点の健全性を確認するため、傾斜計が設置されています。異常値が出た場合、土砂崩れなどで設置場所そのものに何らかの障害が出ていると考えられるためです。

6)「ヒーター」:寒冷地でも機器が正常に動作するようヒーターが設置されています。

7)「保安器」:雷などによるサージ電流を排除します。

衛星の信号を24時間連続で観測

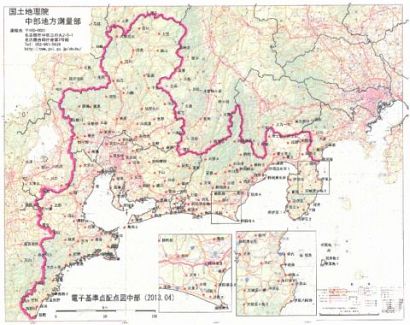

電子基準点は、全国にほぼ均等に配置されていますが、東海地震への備えとして中部地方の太平洋岸に密に配置されています。離島もほぼカバーしています。

電子基準点配点図 中部

日本全国に設置された電子基準点では、GNSS衛星からの信号を24時間連続で観測しています。電子基準点で取得されたデータはBINEX(Binary Exchange Format)と呼ばれる、受信機に依存しない共通形式の生データとしてつくば市の国土地理院(測地観測センター)に送られます。このデータを演算処理して初めて位置が求められるのです。

測地観測センター(つくば市)

GEONET中央局

設置する環境に合わせた特殊な形状も

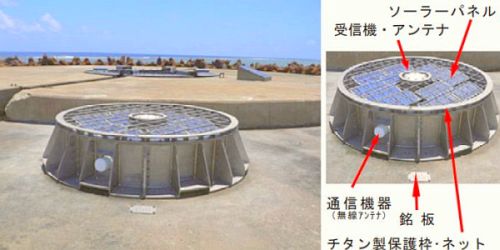

電子基準点には、設置する環境に合わせた特殊な形状のものがあります。インフラの制約がある離島では、通信回線を衛星携帯電話に、電力を太陽電池パネルに頼る場合もあります(南鳥島)。

日本の最東端の「南鳥島」(No.021098、東京都小笠原村)

「沖ノ鳥島」(No.051140、東京都小笠原村)は、波浪の影響を避ける工夫がされています

また、国立公園等に設置されている電子基準点では、景観配慮のため、外筒が緑や茶色にカラーリングされている場合もあります。

富士山頂では強風に耐えられるように筒は太く短くなっています(No.021100「富士山」)

積雪の影響を考慮し、地面より数m高い位置にソーラーパネルを設置(No.021099「乗鞍岳」)

東日本大震災による津波で、根こそぎ破壊された電子基準点は、意外にも1カ所だけでした(S南相馬)。台風の最大風速に耐えるよう設計されており、津波を受けながら構造的には壊れなかった電子基準点もありました(田老)。

「S南相馬」(福島県南相馬市)

「田老」(No.020906、岩手県宮古市)

天頂近くの「193」は、とても頼りになる

電子基準点は、準天頂衛星「みちびき」、GPS、GLONASSなど測位衛星の電波を休みなく受信し続けています。解析されたデータは、地図作成や測量の基準として、また地震や火山噴火に関わる地殻変動の監視に役立てられています。

電子基準点を運用する国土地理院(測地観測センター)の担当者は「みちびき」への期待を次のように語ってくれました。

「空の開けた場所に設置すべき電子基準点ですが、山間地では樹木が茂ったり、都市部では後から周囲に建物が立ってしまったりすることがあります。筑波から全国の電子基準点にアクセスして、そこでどんな衛星が見えているか確認すると、193(=みちびきのPRN番号、受信機ではそう表示される)が見える時は、いつも天頂近くに居てくれて、とても頼りになります。4機体制が整えば、より安定した基準点の運用ができると期待しています」

No.960578「鳥越」(石川県白山市、2016年4月撮影)

参照サイト

※内容監修/画像提供:国土地理院(No.960578「鳥越」画像を除く)

-

2020年04月20日

2020年04月20日「日々の座標値」とは何か?

-

2019年02月25日

2019年02月25日4月7日(日本時間)に2度目の「GPS週数ロールオーバー」

-

2018年04月28日

2018年04月28日1998年、世界に先駆けてGPS利用ランデブ・ドッキングを実証したきく7号

-

2017年08月31日

2017年08月31日GPS衛星の世代について

-

2017年06月13日

2017年06月13日アルマナックとエフェメリスは、測位衛星の“時刻表”

-

2017年06月10日

2017年06月10日宇宙でも使える衛星測位

-

2017年01月09日

2017年01月09日CDMA [前編] ── ノイズから信号を拾い上げる

-

2017年03月26日

2017年03月26日CDMA [後編] ── 正確な距離を読み取る

-

2016年12月31日

2016年12月31日ガリレオを4機まとめて打ち上げ可能な理由は?

-

2016年09月30日

2016年09月30日「電離圏」を電波で測る

-

2016年07月04日

2016年07月04日「マルチパス」── 何がいけないの?

-

2016年05月13日

2016年05月13日「電子基準点」大解剖 [前編]

-

2015年10月10日

2015年10月10日航法の歴史(1)電波航法

-

2015年11月08日

2015年11月08日航法の歴史(2)初期の測位衛星

-

2015年11月17日

2015年11月17日航法の歴史(3)GPSの登場

-

2015年12月08日

2015年12月08日航法の歴史(4)SAの廃止

-

2016年01月27日

2016年01月27日航法の歴史(5)GLONASSの蹉跌

-

2016年02月19日

2016年02月19日航法の歴史(6)民間に便利なシステムを目指すガリレオ

-

2016年03月22日

2016年03月22日航法の歴史(7)宇宙強国を目指す中国の切り札“BeiDou”

-

2016年04月25日

2016年04月25日航法の歴史(8)マルチGNSSの登場

-

2016年06月28日

2016年06月28日航法の歴史(9)安全保障を前に押し出すインドの“IRNSS”

-

2015年12月25日

2015年12月25日ジオイドとは何か? [前編]

-

2016年02月09日

2016年02月09日ジオイドとは何か? [後編]

-

2015年10月27日

2015年10月27日測位衛星の3種類の軌道

-

2015年09月18日

2015年09月18日宝探しで理解する衛星測位(1)2次元(平面)の測位

-

2015年09月23日

2015年09月23日宝探しで理解する衛星測位(2)3次元(空間)の測位

-

2015年09月26日

2015年09月26日宝探しで理解する衛星測位(3)衛星3機での測位

-

2015年09月29日

2015年09月29日宝探しで理解する衛星測位(4)距離に誤差がある場合の測位